お気軽にご連絡ください

建設業の中でも特に幅広い工事を請け負うことができるとび土工工事業。道路工事や解体工事、足場の設置など、様々な現場で活躍できるこの業種の許可を取得することは、建設業者としての事業拡大において大きな転機となります。しかし、建設業許可の取得には複雑な要件があり、多くの事業者様が手続きに頭を悩ませています。

本記事では、特に横須賀・横浜エリアでとび土工工事業の建設業許可を取得するための要件や申請方法について、わかりやすく解説します。建設業法の専門知識を持つ行政書士として、許可取得をスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。

- 1. とび土工工事業とは?許可が必要な工事の範囲

- 2. とび・土工・コンクリート工事業の内容と具体例

- 3. とび・土工・コンクリート工事業の考え方と区分

- 3.1. コンクリートブロック据付け工事の区分

- 3.2. 鉄骨工事の区分

- 3.3. 吹付け工事の区分

- 3.4. 屋外広告物設置工事の区分

- 3.5. 防水工事の区分

- 3.6. 「土木一式工事業」との違い

- 4. 建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧

- 5. 建設業許可が必要となる工事金額の基準

- 5.1. 建設業許可が必要な場合と不要な場合

- 5.2. 許可なしで工事を請け負うリスク

- 6. 神奈川県で建設業許可を取得するための5つの要件

- 6.1. 1. 経営業務の管理責任者(経管)の要件

- 6.2. 2. 専任技術者(営業所技術者)の要件

- 6.3. 3. 誠実性の要件

- 6.4. 4. 財産的基礎・金銭的信用の要件

- 6.5. 5. 社会保険への加入

- 7. 営業所の場所で決まる許可の種類

- 8. 一般建設業と特定建設業の違いと選び方

- 8.1. どちらの許可を取得すべきか

- 9. 【神奈川県】横須賀・横浜での申請から許可取得までの流れ

- 9.1. 許可後の注意点と更新手続き

- 10. FAQ

- 11. まとめ

\ 初回相談無料! まずはご相談ください /

「CCUSの手引きが難しい」「急いで取るように言われた」

当事務所は横須賀、三浦、逗子エリアで唯一のCCUS登録行政書士事務所です。(2025年3月現在)

不安な問題は一緒に解決をしましょう、お気軽にお問い合わせください。

とび土工工事業とは?許可が必要な工事の範囲

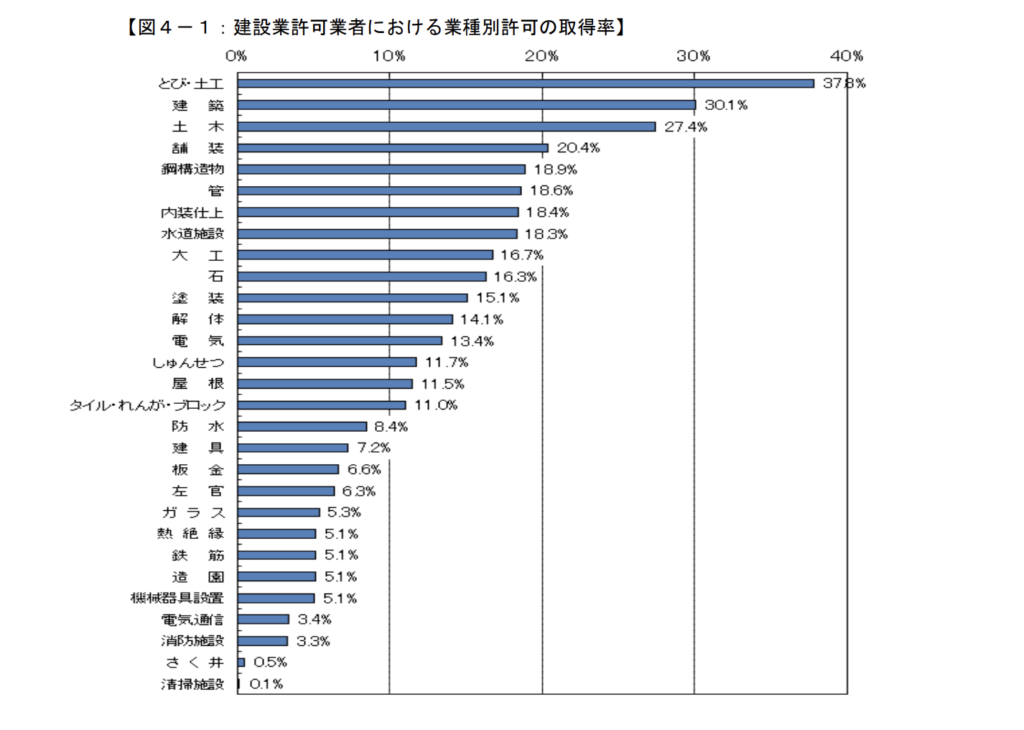

とび・土工・コンクリート工事業は、建設業法第2条第1項の別表第一に掲げる29種類の建設工事のうちの一つであり、実務上は多岐にわたる工事内容を包含する業種となっています。本業種は、土木工事の基礎となる作業を担う重要な位置づけにあり、建設工事全体の骨格を形成する役割を果たしています。そのため、許可業種の中で一番取得割合が多く37.8%となっています。(令和6年3月現在)

とび・土工・コンクリート工事業の内容と具体例

| 細分類 | 工事内容の詳細 | 具体的な工事例示 |

|---|---|---|

| とび工事 | 足場の組立て、工事現場での重量物の揚重・運搬・配置等を行う工事 | とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 |

| くい工事 | 地盤に杭を打ち込む、または引き抜く工事、場所打ちぐい工事 | くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 |

| 土工事 | 土地の掘削、根切り、発破、盛土等を行う工事 | 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 |

| コンクリート工事 | コンクリートの打設、圧送、プレストレスト処理等を行う工事 | コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 |

| 地盤改良工事 | 地盤の安定化や強化を目的とした改良工事 | 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事 |

| 法面処理工事 | 斜面の保護・安定化を図る工事 | 吹付け工事、法面保護工事 |

| 道路付属物設置工事 | 道路標識やガードレール等の付属設備を設置する工事 | 道路付属物設置工事 |

| 屋外広告物設置工事 | 屋外に広告物を設置する工事 | 屋外広告物設置工事 |

| その他 | 上記に含まれない関連工事 | 捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 |

とび・土工・コンクリート工事業の考え方と区分

神奈川県の建設業許可事務ガイドラインでは、とび・土工・コンクリート工事業に含まれる工事内容について、以下のような考え方と区分が示されています:

コンクリートブロック据付け工事の区分

「コンクリートブロック据付け工事」については、以下のように工事の性質や目的に応じて複数の業種に区分されます:

| 業種区分 | 具体的内容 |

|---|---|

| とび・土工・コンクリート工事業に該当するもの | 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付け工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等 |

| 石工事業に該当するもの | 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、または張り付ける工事等 |

| タイル・れんが・ブロック工事業に該当するもの | コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事としてこれを行う場合を含む) |

鉄骨工事の区分

「鉄骨工事」については、以下のように工事の内容に応じて区分されます:

| 業種区分 | 具体的内容 |

|---|---|

| とび・土工・コンクリート工事業における「鉄骨組立工事」 | 既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うもの |

| 鋼構造物工事業における「鉄骨工事」 | 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うもの |

吹付け工事の区分

「吹付け工事」については、以下のように区分されます:

| 業種区分 | 具体的内容 |

|---|---|

| とび・土工・コンクリート工事業における「吹付け工事」 | 「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したもので、法面処理等のためにモルタルまたは種子を吹付ける工事 |

| 左官工事業における「吹付け工事」 | 建築物に対するモルタル等を吹付ける工事 |

屋外広告物設置工事の区分

「屋外広告物設置工事」については、以下のように区分されます:

| 業種区分 | 具体的内容 |

|---|---|

| とび・土工・コンクリート工事業における「屋外広告物設置工事」 | 現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うもの以外の工事 |

| 鋼構造物工事業における「屋外広告工事」 | 現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うもの |

防水工事の区分

「防水工事」については、以下のように区分されます:

| 業種区分 | 具体的内容 |

|---|---|

| とび・土工・コンクリート工事業に該当するもの | トンネル防水工事等の土木系の防水工事 |

| 防水工事業に該当するもの | いわゆる建築系の防水工事 |

「土木一式工事業」との違い

とび土工工事業と混同されやすいのが「土木一式工事業」です。土木一式工事業は、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事を指します。一方、とび土工工事業は土木工事の中の特定分野を専門的に行う工事となります。

例えば、道路の新設工事全体を請け負う場合は土木一式工事業に該当しますが、その中の法面保護工事のみを行う場合はとび土工工事業に該当します。つまり、土木一式工事業が「総合」であるのに対し、とび土工工事業は「専門」の位置づけと言えるでしょう。したがって、土木一式工事業の許可を持っていても、とび土工の業務範囲の仕事は許可を持っていないと自社で施行することはできないので注意が必要です。

建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧

- 一般建設業

- 特定建設業

- 1級建設機械施工管理技士

- 2級建設機械施工管理技士

- 1級土木施工管理技士

- 1級土木施工管理技士補(実務経験3年)

- 2級土木施工管理技士

- 種別:土木

- 種別:鋼構造物塗装(実務経験5年)

- 種別:薬液注入

- 2級土木施工管理技士補 (実務経験5年)

- 1級造園施工管理技士(実務経験3年)

- 1級造園施工管理技士補(実務経験3年)

- 2級造園施工管理技士(実務経験5年)

- 2級造園施工管理技士補(実務経験5年)

- 2級型枠施工 (合格後コンクリート工事3年)

- 1級とび

- 2級とび (合格後とび工事3年)

- 1級コンクリート圧送施工

- 2級コンクリート圧送施工(合格後コンクリート工事3年)

- 1級ウェルポイント施工

- 2級ウェルポイント施工(合格後土木工事3年)

- 地すべり防止工事士(合格後土木工事1年)

- 基礎ぐい工事

- 登録橋梁基幹技能者

- 登録コンクリート圧送基幹技能者

- 登録トンネル基幹技能者

- 登録機械土工基幹技能者

- 登録PC基幹技能者

- 登録鳶・土工基幹技能者

- 登録切断穿孔基幹技能者

- 登録エクステリア基幹技能者

- 登録グラウト基幹技能者

- 登録運動施設基幹技能者

- 登録基礎工基幹技能者

- 登録標識・路面表示基幹技能者

- 登録土工基幹技能者

- 登録発破・破砕基幹技能者

- 登録圧入基幹技能者

- 登録送電線工事基幹技能者

- 登録あと施工アンカー基幹技能者

- 登録土質改良基幹技能者

- 登録都市トンネル基幹技能者

- 登録潜函基幹技能者

特定建設業に必要な技術者の要件は、一般建設業でも有効です。

一部の資格では、資格取得後に一定期間の実務経験が必要となります。

- 1級建設機械施工管理技士

- 1級土木施工管理技士

- 1級建築施工管理技士

- 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)

- 建設(「鋼構造及びコンクリート」)を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)

- 農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」)

- 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)

- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

建設業許可が必要となる工事金額の基準

建設業許可が必要な場合と不要な場合

建設業法では、工事の種類や請負金額によって、許可が必要かどうかが決まります。以下の「軽微な建設工事」に該当する場合は、許可なしでも工事を請け負うことができます。

- 建築一式工事の場合(建物の新築・増築など総合的な工事)

- 1件の請負金額が1,500万円未満(消費税込)

- または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

- とび土工工事業を含むその他の建設工事の場合

- 請負金額が500万円未満

つまり、とび土工工事業で500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。また、同一の注文者から複数の工事を請け負う場合、合計金額で判断される場合があるため注意が必要です。

500万円の請負金額についてもっと知りたい方

許可なしで工事を請け負うリスク

建設業許可が必要な工事を無許可で請け負うと、建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、営業停止処分を受けることもあり、事業継続に大きな影響を与えかねません。

さらに、公共工事の入札参加資格を得るためには建設業許可が必須条件となっているため、これから事業拡大を目指していた事業主様にとって大きな機会損失にもなります。

将来的な事業拡大を見据えて、早めに許可を取得しておくことをお勧めします。

神奈川県で建設業許可を取得するための5つの要件

建設業許可を取得するためには、主に以下の5つの要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の要件

建設業の経営業務を適正に管理できる人材の存在が必要です。具体的には、以下のいずれかに該当する常勤の役員等が必要となります。

- 建設業の経営業務について5年以上の経験を有する者

- 経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐した経験が5年以上ある者

- 建設業の経営業務の管理責任者を直接補佐する職務で6年以上の経験を有する者

この要件は「経営能力」を問うものであり、会社の代表者や取締役などの役員が該当することが一般的です。個人事業主の場合は、事業主本人が該当するケースが多いでしょう。

経管についてもっと知りたい方

2. 専任技術者(営業所技術者)の要件

各営業所ごとに、とび土工工事業に関する知識と経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。専任技術者には以下のいずれかの要件が求められます。また、自己申告ではなく、資格証や実務の経験を書類等を用いて証明できなければなりません。特に実務経験10年分を証明するのは非常に困難な場合が多いのが現実です。

- 建設業に関する指定学科を修め、卒業後の実務経験が必要年数ある者

- 実務経験のみで要件を満たす者

- 国家資格等を有する者

専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する必要があります。兼業や掛け持ちは原則として認められないため、確実に常勤状態を確保することが重要です。

専任技術者についてもっと知りたい方

3. 誠実性の要件

申請者(法人の場合は役員等を含む)が、請負契約に関して不正や不誠実な行為をしていないことが求められます。

- 建設業法や他の法令に違反して刑罰を受けていないこと

- 許可の取消処分を受けた場合、取消から5年を経過していること

- 営業停止処分を受けた場合、停止期間が終了していること

この要件は、社会的な信頼性を担保するためのものであり、法令遵守の姿勢が問われます。

誠実性についてもっと知りたい方

4. 財産的基礎・金銭的信用の要件

安定した事業運営のための財政基盤があることを証明する必要があります。一般建設業の場合、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

- 自己資本が500万円以上あること

- 500万円以上の資金調達能力を有すること

- 過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

特定建設業の場合は、より厳しい基準が設けられており、以下の全ての条件を満たす必要があります。

- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

- 流動比率が75%以上であること

- 資本金が2,000万円以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

財産要件についてもっと知りたい方

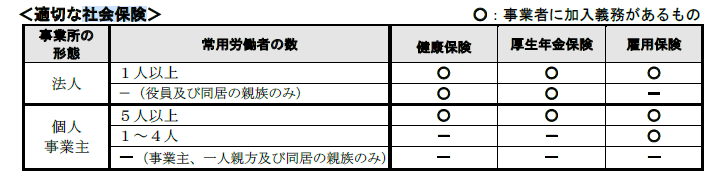

5. 社会保険への加入

建設業許可を得るためには、以下の社会保険に適切に加入していることが必要です。

- 健康保険

- 厚生年金保険

- 雇用保険

出典:神奈川県建設業許可の手引き

個人事業主と法人の場合、従業員の有無、人数等で保険の加入義務範囲が変わります。詳細は下記の記事をご覧ください。

社会保険についてもっと知りたい方

営業所の場所で決まる許可の種類

横須賀・横浜を含む神奈川県内で営業所のみを設ける場合は「神奈川県知事許可」が必要となります。

神奈川県だけでなく、県外である東京にも営業所を設ける場合は「国土交通大臣許可」となります。

営業所についてもっと知りたい方

一般建設業と特定建設業の違いと選び方

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。主な違いは元請工事における下請契約の金額と、置くべき技術者の違いです。

一般建設業許可

- 下請工事の総額が4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の工事のみを請け負える

- 主任技術者を置く必要がある

どちらの許可を取得すべきか

選択の基準は、将来的に予想される工事規模と下請の活用状況です。

- 小規模な工事が中心で、下請をあまり使わない場合:一般建設業

- 大規模工事を請け負う予定がある、または多くの下請を使う予定がある場合:特定建設業

まずは一般建設業許可を取得し、事業拡大に伴って特定建設業許可へ移行するというステップを踏むケースも多くあります。神奈川県内、特に横須賀・横浜エリアでは公共工事への参入を目指す場合、将来的には特定建設業許可の取得も視野に入れると良いでしょう。

【神奈川県】横須賀・横浜での申請から許可取得までの流れ

- 申請書類の作成と確認

- 申請に必要な書類を確認、収集、作成をします。書類の数は数十種類必要で、経営管理責任者や営業を技術者の証明が必要な場合には、さらに関係書類の収集が必要になります。

- 県土整備局 事業管理部建設業課へ書類を提出

- 令和7年3月17日、県土整備局 事業管理部建設業課は下記の住所へ移転しました。

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階

- 申請書の審査

- 神奈川県では、新規申請や、業種追加申請の許可について申請書の受付後、約50日時間を要します。

更新許可申請は概ね35日間となっています。ただし補正がある場合にはさらに時間がかかります。

- 許可の通知

- 許可通知書は、あなたが正式に建設業を営む資格を得たことを証明する公的な書類です。この通知書は再発行されないため、大切に保管することが必要です。万が一紛失した場合は、行政機関に「建設業許可証明書」を申請することになりますが、これには手数料がかかります。

許可後の注意点と更新手続き

許可取得後の注意点!

- 建設業許可の有効期間は5年間

- 許更新申請は30日前までに行うこと

- 営業所ごとに「建設業許可票」の提示義務を守る

- 毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届を提出すること

- 役員や専任技術者に変更があった場合には30日以内に変更届を提出すること

これらの手続きを適切に行わないと、許可の取消しや営業停止などのペナルティを受ける可能性があります。

FAQ

-

専任技術者になれる資格には何がありますか?

-

とび土工工事業の専任技術者になれる主な資格としては、一級・二級土木施工管理技士、一級・二級建設機械施工技士などがあります。それ以外にも、10年以上の実務経験を持つ方や、指定学科を卒業し必要な実務経験を持つ方も専任技術者になることができます。

-

建設業許可の審査で特に厳しくチェックされる点は何ですか?

-

A3: 特に厳しくチェックされるのは、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件です。経験年数の証明や常勤性の確認などが重点的に行われます。また、社会保険の加入状況や財務状況についても詳細に審査されます。書類の不備や虚偽の記載があると、許可が下りないだけでなく、罰則の対象となる可能性もあるため注意が必要です。

-

個人事業主でも建設業許可は取得できますか?

-

はい、個人事業主でも建設業許可を取得することは可能です。ただし、法人と同様に経営業務の管理責任者(個人事業主本人が該当することが多い)と専任技術者の要件を満たす必要があります。また、財産的基礎の証明方法が法人とは異なりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。

-

横須賀・横浜以外の地域でも対応していますか?

-

当事務所では、神奈川県全域における建設業許可申請のサポートを承っております。誠に恐縮ではございますが、現在のところ神奈川県以外のお客様への対応は行っておりません。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

まとめ

とび土工工事業の建設業許可を取得することで、請け負える工事の範囲と規模が大きく広がります。特に横須賀・横浜エリアでは、公共工事や大型民間工事への参入機会が増え、事業拡大の大きなきっかけとなるでしょう。

建設業許可の取得は複雑な手続きを要しますが、要件を理解し計画的に準備を進めることで、スムーズに取得することができます。特に経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たすことが重要なポイントです。

中尾幸樹

横須賀・横浜の建設業の皆さん、こんにちは!

「建設業許可って複雑そう...」「どこに相談したらいいんだろう?」

そんな悩みをよく耳にします。でも大丈夫!地域密着型の私たちが、皆さんの事業の成長をトータルでサポートします!

私たちができること

- 建設業許可取得のお手伝い

- 各種許認可の申請サポート

- 経審やCCUS登録のご案内

- 外国人雇用に関するビザ申請

個人事業主の方も、一人親方の方も、安心してお任せください!私たちは、皆さんの「困った!」を「よかった!」に変えるお手伝いをさせていただきます。

気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。メールでも、お電話でも、まずはお話を聞かせていただければと思います。

皆さんの事業の発展を、地域密着の行政書士事務所として、全力でバックアップさせていただきます!

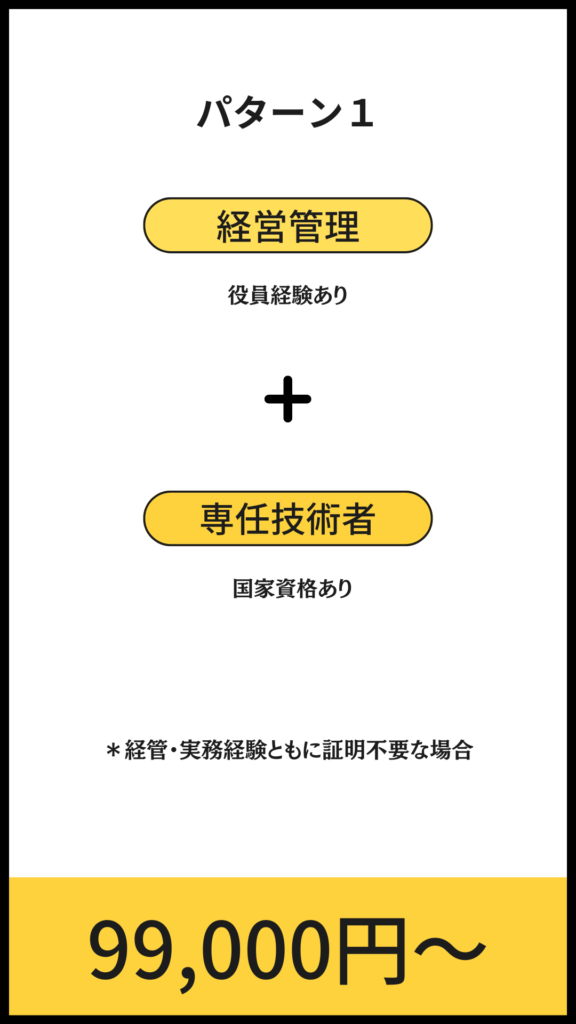

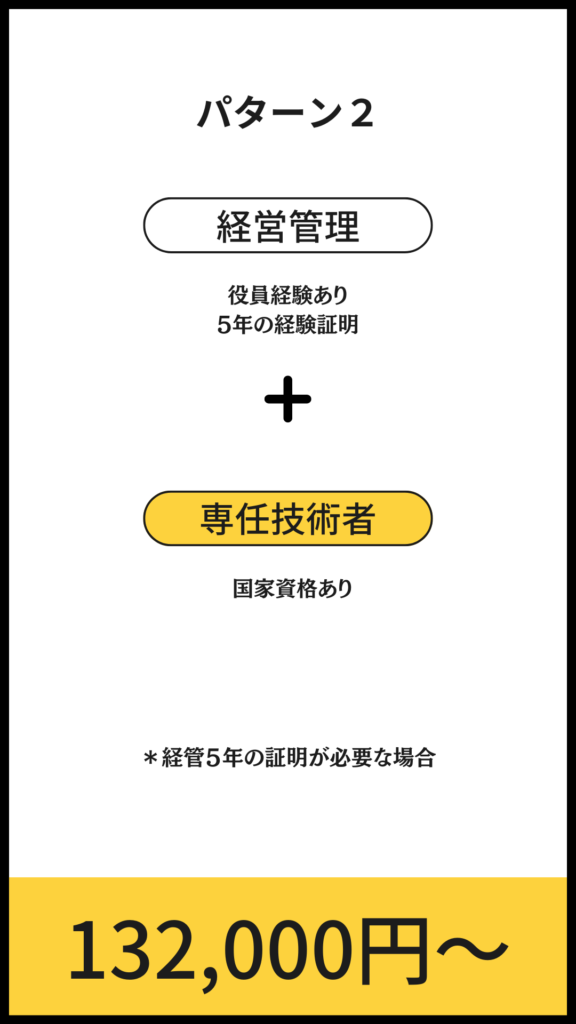

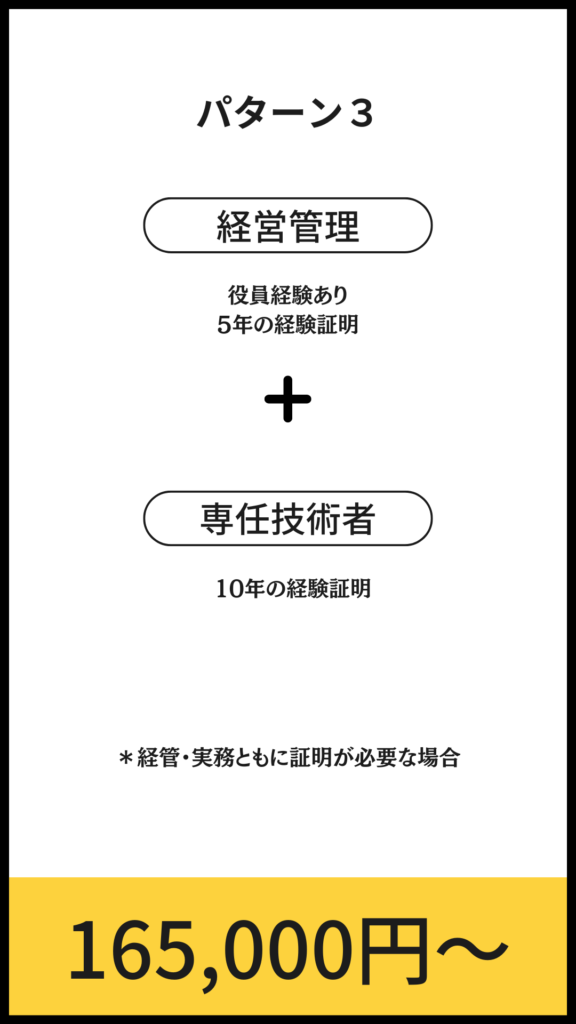

申請内容に応じた

報酬額の基準

申請内容の複雑さや必要書類の状況により、報酬額は異なります。

以下の3つの代表的なケースをご参考ください。

許可取得後もこんな

手続きが必要です

建設業許可って、一回取ればそれでおしまい…というわけにはいきません。

ご安心ください!

建設業専門の行政書士である私たちが、面倒な手続きを事業主様に代わってスムーズに進めます。

安全・確実な対応はもちろんのこと、できるだけ早く処理させていただきますので、本業に専念していただけます。

\ こんな時もお任せください /

私たちは建設業を営む事業者様の課題を解決します。

他士業とも柔軟に連携を取ることで、幅広くサポートをさせていただきます。

建設業許可要件のおすすめ記事

当サイト上の情報は、信頼性の高い情報源から取得したものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。情報の利用により生じる損害に対して、当社は一切の責任を負いません。