お気軽にご連絡ください

建設業の中でも特に繊細な仕上げ技術が求められる内装仕上工事業。木材、壁紙、カーペットなどを用いて建築物の内装を美しく仕上げるこの業種の許可を取得することは、建設業者としての事業拡大において大きな転機となります。しかし、建設業許可の取得には複雑な要件があり、多くの事業者様が手続きに頭を悩ませています。

本記事では、特に横須賀・横浜エリアで内装仕上工事業の建設業許可を取得するための要件や申請方法について、わかりやすく解説します。建設業法の専門知識を持つ行政書士として、許可取得をスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。

- 1. 内装仕上工事業とは?許可が必要な工事の範囲

- 2. 内装仕上工事業とは?許可が必要な工事の範囲

- 2.1. 内装仕上工事業の内容と具体例

- 3. 内装仕上工事の業種区分:知っておきたい3つのポイント

- 4. 建設のプロが押さえておきたい「内装工事」と「内装仕上工事」の基本的な違い

- 5. 建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧

- 6. 建設業許可が必要となる工事金額の基準

- 6.1. 建設業許可が必要な場合と不要な場合

- 6.2. 許可なしで工事を請け負うリスク

- 7. 神奈川県で建設業許可を取得するための5つの要件

- 7.1. 1. 経営業務の管理責任者(経管)の要件

- 7.2. 2. 専任技術者(営業所技術者)の要件

- 7.3. 3. 誠実性の要件

- 7.4. 4. 財産的基礎・金銭的信用の要件

- 7.5. 5. 社会保険への加入

- 8. 営業所の場所で決まる許可の種類

- 9. 一般建設業と特定建設業の違いと選び方

- 9.1. どちらの許可を取得すべきか

- 10. 【神奈川県】横須賀・横浜での申請から許可取得までの流れ

- 10.1. 許可後の注意点と更新手続き

- 11. FAQ

- 12. まとめ

内装仕上工事業とは?許可が必要な工事の範囲

内装仕上工事業は、建設業法第2条第1項の別表第一に掲げる29種類の建設工事のうちの一つであり、建築物の内部の美観を整え、居住性や機能性を高める重要な役割を担っています。建築物の顔とも言える内装を手掛けるこの業種は、快適な生活空間や機能的な商業空間を創出する上で欠かせない専門分野です。

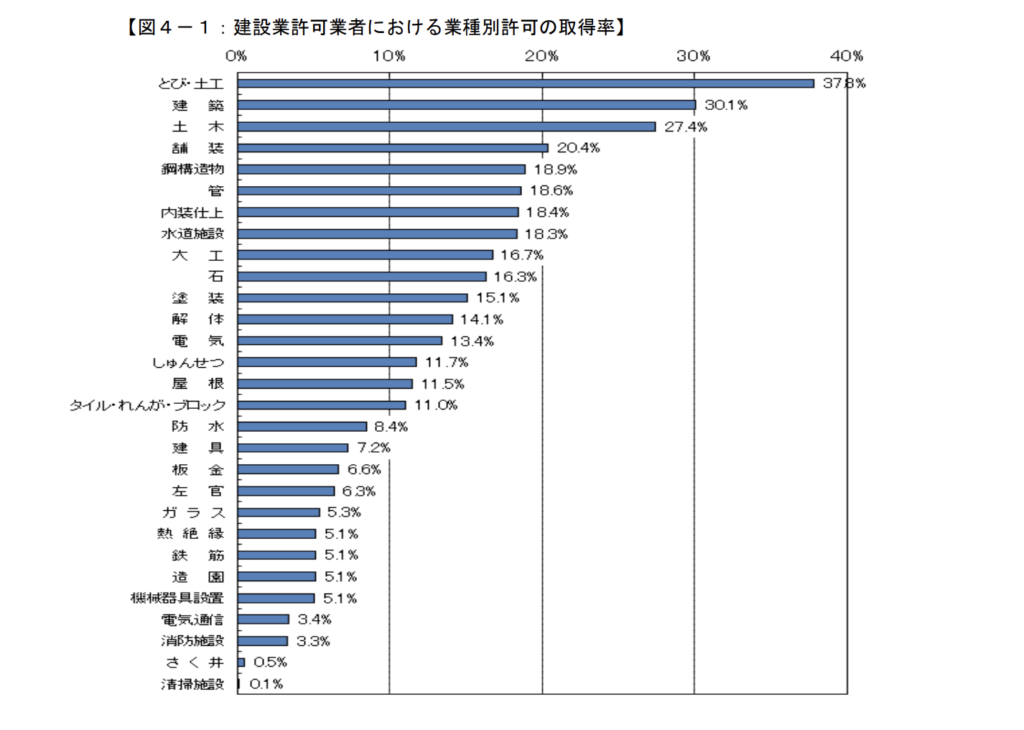

内装仕上工事業の建設業許可は29業種の中では7番目に取得率の高い許可業種となっています(令和6年3月現在)

内装仕上工事業とは?許可が必要な工事の範囲

内装仕上工事業の内容と具体例

内装仕上工事業は、建設業法施行令で「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」と定義されています。

以下の表は内装仕上工事業に含まれる主な工事内容とその具体例を示しています:

| 細分類 | 工事内容の詳細 | 具体的な工事例示 |

|---|---|---|

| インテリア工事 | 建築物の内装の仕上げ全般 | 内装の総合的な仕上げ工事 |

| 天井仕上工事 | 天井面の化粧仕上げ | 天井ボード張り、化粧天井仕上げ |

| 壁張り工事 | 壁面の化粧仕上げ | 壁紙張り、クロス張り、パネル張り |

| 内装間仕切り工事 | 室内の区画 | パーティション設置、可動間仕切り設置 |

| 床仕上工事 | 床面の仕上げ | フローリング、カーペット敷き、ビニール床タイル施工 |

| たたみ工事 | 和室の床仕上げ | たたみの製造・加工、敷きこみ |

| ふすま工事 | 和室の建具 | ふすまの製造・加工、取付け |

| 家具工事 | 造り付け家具の設置 | オーダー家具の製作・取付け |

| 防音工事 | 音響効果を高める工事 | 防音材の取付け、遮音工事 |

内装仕上工事の業種区分:知っておきたい3つのポイント

内装仕上工事の許可を取得する際に理解しておくべき業種区分についてご説明します。建設業許可では、工事の内容によって適切な業種区分が定められています。「内装仕上工事」に含まれる具体的な工事内容は以下の通りです。

「家具工事」

建物に家具を設置したり、現場で家具の材料を加工・組み立てて取り付ける工事を指します。これにより、オーダーメイドの造作家具などを手がける場合も内装仕上工事に分類されます。

「防音工事」

一般的な住宅やオフィスなどでの防音対策工事が該当します。ただし、音楽ホールなど音響効果を専門的に追求する特殊な工事は、別の業種区分となる場合がありますので注意が必要です。

「たたみ工事」

たたみの寸法を測り、配置を決め、製造・加工し、実際に敷き込むまでの一連の工程を一貫して請け負う工事を意味します。単にたたみを敷くだけでなく、製造から施工までを総合的に行う場合に適用されます。

これらの区分を正確に理解することで、お客様からの依頼に対して適切な業種の建設業許可を取得し、事業の幅を広げることができるでしょう。また、他の工事業との区分にも注意が必要です

| 工事内容 | 適用される業種 | 区分の考え方 |

|---|---|---|

| ビル外装の仕上げ | 左官工事業、タイル・れんが・ブロック工事業 など | 内装仕上工事業は建築物内部の仕上げに限定される |

| 造作大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工や取り付けが主体の工事 |

| 電気配線工事 | 電気工事業 | 内装に伴う電気設備の工事 |

| 給排水衛生設備工事 | 管工事業 | 内装に伴う水回り設備の工事 |

建設のプロが押さえておきたい「内装工事」と「内装仕上工事」の基本的な違い

内装工事と内装仕上工事の違いを理解する際、まず施工の段階に着目すると良いでしょう。内装工事は建物の内部空間の基礎となる骨組みを形成する段階で、壁や天井の下地を作り上げる作業です。一方、内装仕上工事はその基礎の上に美観と機能性を加える最終段階の作業となります。

両者の専門性にも明確な違いがあります。内装工事では建物構造の理解が不可欠で、石膏ボードの取り付けや断熱材の施工、電気配線や給排水管の適切な設置といった技術が求められます。これに対して内装仕上工事では、空間の美しさを追求する技術が中心となり、壁紙の施工や塗装、タイル貼りなどの繊細な技が必要です。

このように内装工事と内装仕上工事は名前こそ似ているものの、その役割は大きく異なります。

建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧

内装仕上工事業において、専任技術者や監理技術者として認められる主な資格は以下の通りです:

- 一般建設業

- 特定建設業

- 1級建築施工管理技士

- 1級建築施工管理技士補 + 実務経験5年

- 2級建築施工管理技士(建築・躯体) + 実務経験5年

- 2級建築施工管理技士(仕上げ)

- 2級建築施工管理技士補 + 実務経験5年

- 2級建築士

- 1級畳製作・内装仕上げ施工・表装

- 2級畳製作・内装仕上げ施工・表装 + 実務経験3年

- 登録内装仕上工事基幹技能者

特定建設業に必要な技術者の要件は、一般建設業でも有効です。

一部の資格では、資格取得後に一定期間の実務経験が必要となります。

- 1級建築施工管理技士

- 1級建築士

建設業許可が必要となる工事金額の基準

建設業許可が必要な場合と不要な場合

建設業法では、工事の種類や請負金額によって、許可が必要かどうかが決まります。以下の「軽微な建設工事」に該当する場合は、許可なしでも工事を請け負うことができます。

- 建築一式工事の場合(建物の新築・増築など総合的な工事)

- 1件の請負金額が1,500万円未満(消費税込)

- または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

- とび土工工事業を含むその他の建設工事の場合

- 請負金額が500万円未満

つまり、とび土工工事業で500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。また、同一の注文者から複数の工事を請け負う場合、合計金額で判断される場合があるため注意が必要です。

こちらの記事もおすすめです

許可なしで工事を請け負うリスク

建設業許可が必要な工事を無許可で請け負うと、建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、営業停止処分を受けることもあり、事業継続に大きな影響を与えかねません。

さらに、公共工事の入札参加資格を得るためには建設業許可が必須条件となっているため、これから事業拡大を目指していた事業主様にとって大きな機会損失にもなります。

将来的な事業拡大を見据えて、早めに許可を取得しておくことをお勧めします。

神奈川県で建設業許可を取得するための5つの要件

建設業許可を取得するためには、主に以下の5つの要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の要件

建設業の経営業務を適正に管理できる人材の存在が必要です。具体的には、以下のいずれかに該当する常勤の役員等が必要となります。

- 建設業の経営業務について5年以上の経験を有する者

- 経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐した経験が5年以上ある者

- 建設業の経営業務の管理責任者を直接補佐する職務で6年以上の経験を有する者

この要件は「経営能力」を問うものであり、会社の代表者や取締役などの役員が該当することが一般的です。個人事業主の場合は、事業主本人が該当するケースが多いでしょう。

2. 専任技術者(営業所技術者)の要件

各営業所ごとに、とび土工工事業に関する知識と経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。専任技術者には以下のいずれかの要件が求められます。また、自己申告ではなく、資格証や実務の経験を書類等を用いて証明できなければなりません。特に実務経験10年分を証明するのは非常に困難な場合が多いのが現実です。

- 建設業に関する指定学科を修め、卒業後の実務経験が必要年数ある者

- 実務経験のみで要件を満たす者

- 国家資格等を有する者

専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する必要があります。兼業や掛け持ちは原則として認められないため、確実に常勤状態を確保することが重要です。

こちらの記事もおすすめです

3. 誠実性の要件

申請者(法人の場合は役員等を含む)が、請負契約に関して不正や不誠実な行為をしていないことが求められます。

- 建設業法や他の法令に違反して刑罰を受けていないこと

- 許可の取消処分を受けた場合、取消から5年を経過していること

- 営業停止処分を受けた場合、停止期間が終了していること

この要件は、社会的な信頼性を担保するためのものであり、法令遵守の姿勢が問われます。

こちらの記事もおすすめです

4. 財産的基礎・金銭的信用の要件

安定した事業運営のための財政基盤があることを証明する必要があります。一般建設業の場合、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

- 自己資本が500万円以上あること

- 500万円以上の資金調達能力を有すること

- 過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

特定建設業の場合は、より厳しい基準が設けられており、以下の全ての条件を満たす必要があります。

- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

- 流動比率が75%以上であること

- 資本金が2,000万円以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

こちらの記事もおすすめです

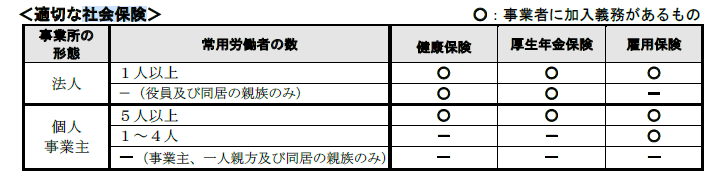

5. 社会保険への加入

建設業許可を得るためには、以下の社会保険に適切に加入していることが必要です。

- 健康保険

- 厚生年金保険

- 雇用保険

出典:神奈川県建設業許可の手引き

個人事業主と法人の場合、従業員の有無、人数等で保険の加入義務範囲が変わります。詳細は下記の記事をご覧ください。

こちらの記事もおすすめです

営業所の場所で決まる許可の種類

横須賀・横浜を含む神奈川県内で営業所のみを設ける場合は「神奈川県知事許可」が必要となります。

神奈川県だけでなく、県外である東京にも営業所を設ける場合は「国土交通大臣許可」となります。

こちらの記事もおすすめです

一般建設業と特定建設業の違いと選び方

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。主な違いは元請工事における下請契約の金額と、置くべき技術者の違いです。

一般建設業許可

- 下請工事の総額が4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の工事のみを請け負える

- 主任技術者を置く必要がある

どちらの許可を取得すべきか

選択の基準は、将来的に予想される工事規模と下請の活用状況です。

- 小規模な工事が中心で、下請をあまり使わない場合:一般建設業

- 大規模工事を請け負う予定がある、または多くの下請を使う予定がある場合:特定建設業

まずは一般建設業許可を取得し、事業拡大に伴って特定建設業許可へ移行するというステップを踏むケースも多くあります。神奈川県内、特に横須賀・横浜エリアでは公共工事への参入を目指す場合、将来的には特定建設業許可の取得も視野に入れると良いでしょう。

【神奈川県】横須賀・横浜での申請から許可取得までの流れ

- 申請書類の作成と確認

- 申請に必要な書類を確認、収集、作成をします。書類の数は数十種類必要で、経営管理責任者や営業を技術者の証明が必要な場合には、さらに関係書類の収集が必要になります。

- 県土整備局 事業管理部建設業課へ書類を提出

- 令和7年3月17日、県土整備局 事業管理部建設業課は下記の住所へ移転しました。

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階

- 申請書の審査

- 神奈川県では、新規申請や、業種追加申請の許可について申請書の受付後、約50日時間を要します。

更新許可申請は概ね35日間となっています。ただし補正がある場合にはさらに時間がかかります。

- 許可の通知

- 許可通知書は、あなたが正式に建設業を営む資格を得たことを証明する公的な書類です。この通知書は再発行されないため、大切に保管することが必要です。万が一紛失した場合は、行政機関に「建設業許可証明書」を申請することになりますが、これには手数料がかかります。

許可後の注意点と更新手続き

許可取得後の注意点!

- 建設業許可の有効期間は5年間

- 許更新申請は30日前までに行うこと

- 営業所ごとに「建設業許可票」の提示義務を守る

- 毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届を提出すること

- 役員や専任技術者に変更があった場合には30日以内に変更届を提出すること

これらの手続きを適切に行わないと、許可の取消しや営業停止などのペナルティを受ける可能性があります。

FAQ

-

建設業許可の審査で特に厳しくチェックされる点は何ですか?

-

A3: 特に厳しくチェックされるのは、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件です。経験年数の証明や常勤性の確認などが重点的に行われます。また、社会保険の加入状況や財務状況についても詳細に審査されます。書類の不備や虚偽の記載があると、許可が下りないだけでなく、罰則の対象となる可能性もあるため注意が必要です。

-

個人事業主でも建設業許可は取得できますか?

-

はい、個人事業主でも建設業許可を取得することは可能です。ただし、法人と同様に経営業務の管理責任者(個人事業主本人が該当することが多い)と専任技術者の要件を満たす必要があります。また、財産的基礎の証明方法が法人とは異なりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。

-

横須賀・横浜以外の地域でも対応していますか?

-

当事務所では、神奈川県全域における建設業許可申請のサポートを承っております。誠に恐縮ではございますが、現在のところ神奈川県以外のお客様への対応は行っておりません。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

まとめ

電気工事業の建設業許可を取得することで、請け負える工事の範囲と規模が大きく広がります。特に横須賀・横浜エリアでは、公共工事や大型民間工事への参入機会が増え、事業拡大の大きなきっかけとなるでしょう。

建設業許可の取得は複雑な手続きを要しますが、要件を理解し計画的に準備を進めることで、スムーズに取得することができます。特に経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たすことが重要なポイントです。

中尾幸樹

横須賀・横浜の建設業の皆さん、こんにちは!

「建設業許可って複雑そう...」「どこに相談したらいいんだろう?」

そんな悩みをよく耳にします。でも大丈夫!地域密着型の私たちが、皆さんの事業の成長をトータルでサポートします!

私たちができること

- 建設業許可取得のお手伝い

- 各種許認可の申請サポート

- 経審やCCUS登録のご案内

- 外国人雇用に関するビザ申請

個人事業主の方も、一人親方の方も、安心してお任せください!私たちは、皆さんの「困った!」を「よかった!」に変えるお手伝いをさせていただきます。

気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。メールでも、お電話でも、まずはお話を聞かせていただければと思います。

皆さんの事業の発展を、地域密着の行政書士事務所として、全力でバックアップさせていただきます!

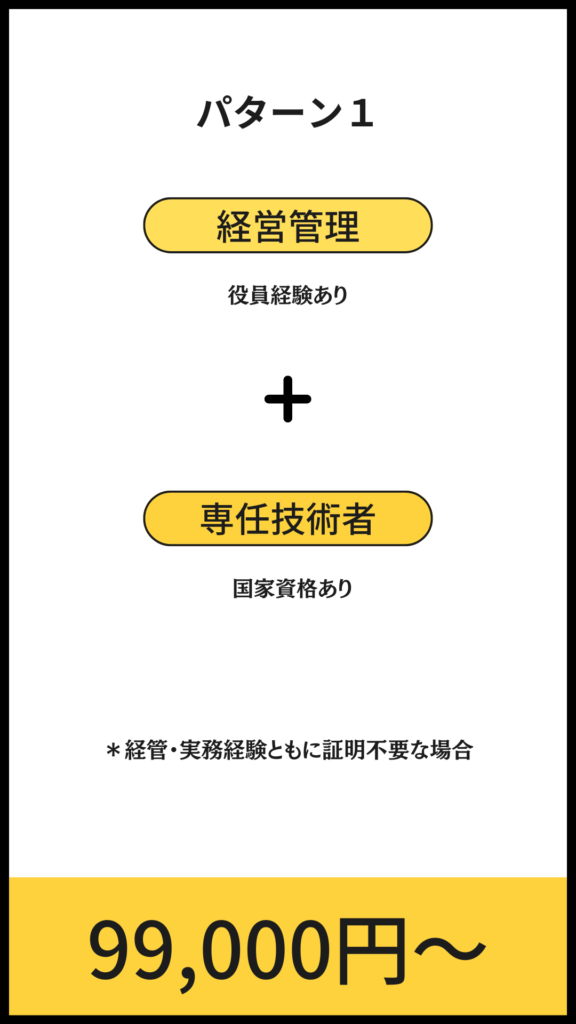

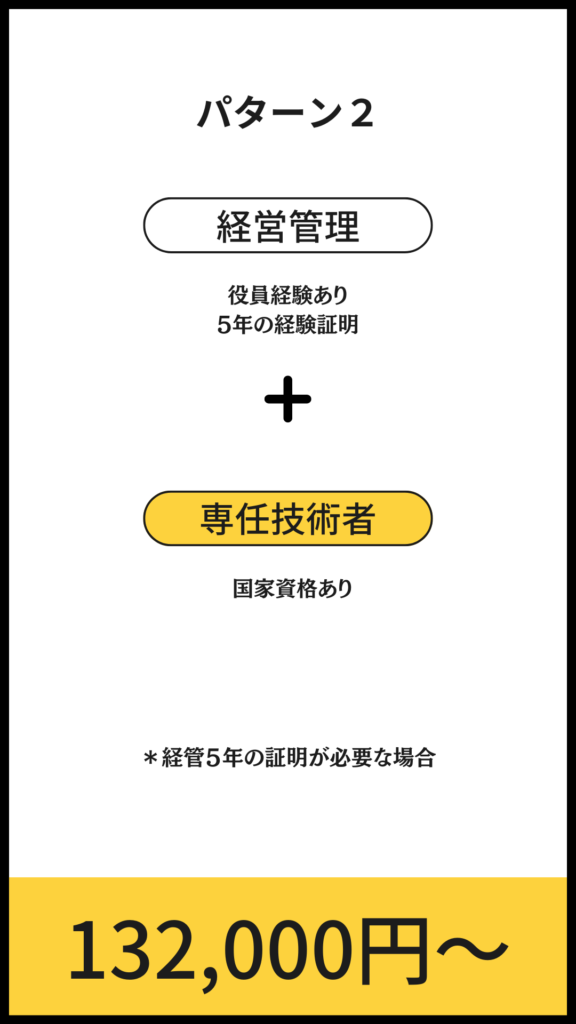

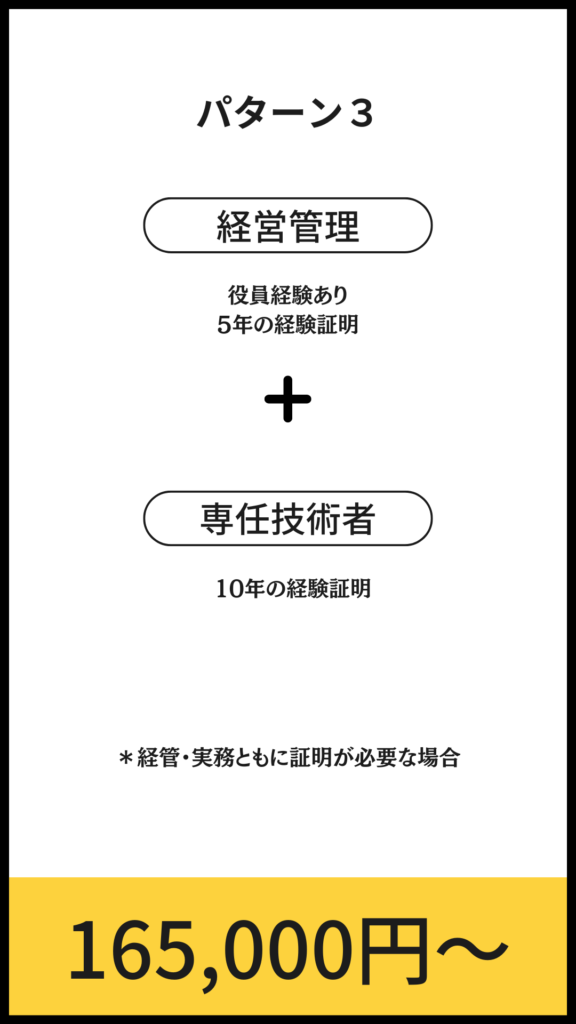

申請内容に応じた

報酬額の基準

申請内容の複雑さや必要書類の状況により、報酬額は異なります。

以下の3つの代表的なケースをご参考ください。

許可取得後もこんな

手続きが必要です

建設業許可って、一回取ればそれでおしまい…というわけにはいきません。

ご安心ください!

建設業専門の行政書士である私たちが、面倒な手続きを事業主様に代わってスムーズに進めます。

安全・確実な対応はもちろんのこと、できるだけ早く処理させていただきますので、本業に専念していただけます。

\ こんな時もお任せください /

私たちは建設業を営む事業者様の課題を解決します。

他士業とも柔軟に連携を取ることで、幅広くサポートをさせていただきます。

建設業許可要件のおすすめ記事

当サイト上の情報は、信頼性の高い情報源から取得したものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。情報の利用により生じる損害に対して、当社は一切の責任を負いません。