後見監督人の役割と必要性:老後の安心のカギ

認知症や判断能力の低下に備えて成年後見制度を検討されている方、後見監督人という言葉を耳にしたことはありますか?後見監督人は、あなたの財産を守り、適切な後見業務を確保する重要な役割を果たします。本記事では、後見監督人の役割と必要性について詳しく解説し、自分の状況に合わせた判断方法をご紹介します。読了後には、より安心できる老後の準備に向けて、具体的な行動を起こせるようになるでしょう。難しそうに聞こえるかもしれませんが、わかりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

- . 後見監督人の役割と必要性:老後の安心のカギ

- 1. 1. 後見監督人の基本的な役割

- 1.1. 1-1. 後見監督人の定義と法的根拠

- 1.2. 1-2. 後見監督人の主な職務

- 2. 2. 後見監督人の具体的な仕事内容

- 2.1. 2-1. 財産管理に関する監督

- 2.2. 2-2. 未成年後見における特別な職務

- 3. 3. 後見監督人の選任と欠格事由

- 3.1. 3-1. 選任の手続きと基準

- 3.2. 3-2. 後見監督人の欠格事由

- 4. 4. 後見監督人と後見人の違い

- 4.1. 4-1. 権限と責任の範囲

- 4.2. 4-2. 後見監督人の同意が必要な行為

- 5. 5. 後見監督人の報酬について

- 5.1. 5-1. 報酬に関する法的根拠

- 5.2. 5-2. 報酬の決定方法

- 6. 6. まとめ

1. 後見監督人の基本的な役割

1-1. 後見監督人の定義と法的根拠

後見監督人制度は、民法第849条に基づいて設けられています。この制度は、成年後見制度や未成年後見制度をより確実に機能させるための重要な役割を果たします。家庭裁判所は、必要があると認めるときに、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により、または職権で後見監督人を選任することができます。

(後見監督人の選任)

第八百四十九条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

e-Gov法令検索

1-2. 後見監督人の主な職務

後見監督人の主な職務は、民法第851条に明確に定められています:

1. 後見人の事務を監督すること

2. 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること

3. 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること

4. 後見人または代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること

これらの職務を通じて、後見監督人は被後見人の権利と利益を守る重要な役割を果たします。

2. 後見監督人の具体的な仕事内容

2-1. 財産管理に関する監督

後見監督人の具体的な仕事には、以下のようなものがあります:

1. 財産目録の作成時の立ち会い(民法第853条第2項):後見人が作成する被後見人の財産目録は、後見監督人がいる時には後見監督人の立ち会いがなければ効力を生じません。これにより、財産の正確な把握と適切な管理が確保されます。

2. 後見人からの債権・債務の申出の受付(民法第855条):後見人が被後見人に対して債権を有する場合や債務を負う場合、後見監督人にその旨を申し出なければなりません。もし申し出をしなかった場合その債権は失われます。

これにより、利益相反の可能性がある取引を事前に把握し、適切に対処することができます。

3. 後見人の事務報告や財産目録の提出要求、後見事務や財産状況の調査(民法第863条):後見監督人は、いつでも後見人に対して事務報告や財産目録の提出を求めることができます。また、後見の事務や被後見人の財産状況を調査する権限も有しています。これにより、後見人の職務遂行状況を継続的に監視し、問題があれば早期に発見・対処することができます。

2-2. 未成年後見における特別な職務

未成年後見の場合、後見監督人には特別な職務があります。

民法第857条によると、未成年被後見人の教育方法の変更、居所の変更、営業の許可、その許可の取り消し、またはこれらの制限には後見監督人の同意が必要です。これは、未成年者の健全な成長と利益を守るための重要な役割です。

3. 後見監督人の選任と欠格事由

3-1. 選任の手続きと基準

後見監督人の選任は家庭裁判所が行います(民法第849条)。

選任の際には、被後見人の最善の利益を考慮し、後見人の職務を適切に監督できる人物が選ばれます。

通常、法律や財務に関する専門知識を持つ人や、社会福祉の分野で経験のある弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などが選任されることが多いです。

3-2. 後見監督人の欠格事由

民法第850条には、重要な欠格事由が定められています。後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は後見監督人になることができません。これは利益相反を防ぎ、公平な監督を確保するための規定です。この規定により、後見人と後見監督人の間に適切な緊張関係が保たれ、より効果的な監督が可能となります。

4. 後見監督人と後見人の違い

4-1. 権限と責任の範囲

後見人と後見監督人では、その権限と責任の範囲が大きく異なります。後見人は、民法第859条に基づき、被後見人の財産を管理し、法律行為について代表する権限を持ちます。つまり、被後見人の日常生活や財産管理に直接的に関与します。

一方、後見監督人は後見人の事務を監督する立場にあります。直接的に被後見人の財産を管理したり、法律行為を代表したりすることはありません。しかし、後見人の職務遂行が適切であるかを確認し、必要に応じて是正を求める重要な役割を担っています。

4-2. 後見監督人の同意が必要な行為

後見監督人がいる場合、後見人が被後見人に代わって重要な行為をする際には、後見監督人の同意が必要となることがあります。民法第864条によると、後見人が被後見人に代わって営業をしたり、民法第13条第1項各号に掲げる行為(重要な財産行為など)をしたりする場合には、後見監督人の同意が必要です。

この規定により、被後見人の利益に重大な影響を与える可能性のある行為について、複数の目で確認することができ、より慎重な判断が可能となります。

5. 後見監督人の報酬について

5-1. 報酬に関する法的根拠

後見監督人の報酬については、民法に直接的な規定はありません。しかし、民法第852条により、後見人の報酬に関する規定(民法第862条)が後見監督人にも準用されると解釈されています。一般的には月に1万円〜3万円程度かかります。

5-2. 報酬の決定方法

この解釈に基づくと、家庭裁判所が、後見監督人と被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から相当な報酬を後見監督人に与えることができると考えられます。報酬の額は、後見監督人の業務の内容や難易度、被後見人の財産状況、地域の標準的な報酬額などを考慮して、家庭裁判所が個別に判断します。

ただし、被後見人に十分な資力がない場合は、報酬が減額されたり、支払いが免除されたりすることもあります。これは、被後見人の利益を最優先に考慮した結果です。

6. まとめ

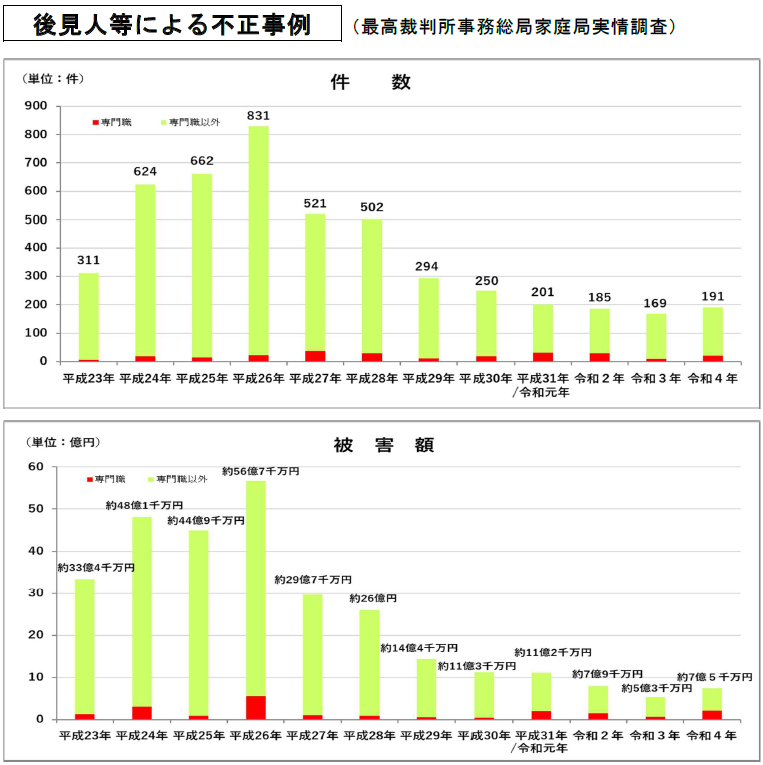

後見監督人制度は、成年後見制度や未成年後見制度をより確実に機能させるための重要な仕組みです。後見人の監督、財産管理のチェック、必要に応じた家庭裁判所への報告などを通じて、被後見人の権利と財産を守る重要な役割を果たしています。

後見監督人は法律に基づいて家庭裁判所が選任し、後見人との利害関係がない人が選ばれます。その職務は法律で明確に定められており、後見人の適切な職務遂行を確保するための様々な権限が与えられています。

報酬については、家庭裁判所が諸事情を考慮して決定しますが、常に被後見人の利益が最優先されます。

この制度により、成年後見制度全体の信頼性と実効性が高められ、判断能力が不十分な方々の権利と財産がより確実に守られることになります。高齢化社会が進む中、後見監督人の役割はますます重要になっていくと考えられます。

\

いつでも

ご相談ください

/

わたしたちは、行政書士として【行政手続きの不安を安心に。安心をもっと身近に】を理念に活動しています。

お困りの際は一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。