お気軽にご連絡ください

近隣の工事を同時進行したいけど技術者が不足している…

営業所の専任技術者をもっと現場で活かしたい…

建設業許可を取得したいが、専任技術者の確保に悩んでいる…

こんな悩みを抱える建設業者の方に朗報です!令和6年12月13日から施行された建設業法の改正により、専任技術者や主任技術者の兼任ルールが大きく緩和されました。この記事では、複雑な法律用語を解きほぐしながら、あなたの事業拡大に役立つ新制度の内容をわかりやすく解説します。

- 1. はじめに:技術者不足に悩む建設業者へ朗報!

- 2. 主任技術者・監理技術者の兼任制度とは?

- 2.1. これまでの制度と何が変わったの?

- 3. 工事現場の専任制度の基本を再確認しよう

- 3.1. 「専任」とは何か?

- 3.2. 専任が必要となる工事の規模の引き上げ

- 4. 主任技術者・監理技術者が専任工事現場の兼任を可能にする8つの条件

- 4.1. ①請負金額の上限

- 4.2. ②兼任できる現場数

- 4.3. ③工事現場間の距離

- 4.4. ④下請次数の制限

- 4.5. ⑤連絡員の配置

- 4.6. ⑥施工体制を確認する情報通信技術の措置

- 4.7. ⑦人員の配置を示す計画書の作成・保存

- 4.8. ⑧現場状況確認のための情報通信機器の設置

- 5. 専任特例1号を適用した場合の兼任標識の設置

- 6. 営業所技術者等の専任工事現場の兼任について

- 6.1. 営業所技術者等とは?

- 6.2. 兼任できる条件

- 6.3. 引き続き使える制度と注意点

- 7. 主任技術者・監理技術者と営業所技術者の要件比較まとめ

- 7.1. *建設業法26条第3項ただし書(現場技術者の兼任)との併用不可とは

- 8. 新制度を活用した事業拡大のポイント

- 8.1. 兼任可能な工事の組み合わせを考える

- 8.2. ICT技術を積極的に活用する

- 8.3. 連絡員の育成と活用

- 9. まとめ

\ 初回相談無料! まずはご相談ください /

「CCUSの手引きが難しい」「急いで取るように言われた」

当事務所は横須賀、三浦、逗子エリアで唯一のCCUS登録行政書士事務所です。(2025年3月現在)

不安な問題は一緒に解決をしましょう、お気軽にお問い合わせください。

はじめに:技術者不足に悩む建設業者へ朗報!

「工事の受注は増えているのに、技術者が足りなくて仕事を断っている…」

このような悩みを抱える建設業者は少なくありません。特に、横須賀・横浜エリアでは公共工事や民間の大型プロジェクトが増加傾向にあり、技術者不足が事業拡大の大きな障壁となっています。

実は、令和6年12月13日に施行された建設業法の改正により、これまで厳しく制限されていた技術者の兼任ルールが大幅に緩和されました。この改正は、まさに「技術者1人で複数の現場を掛け持ちできるようにする」ことを目的としたものです。

それでは、新しい兼任制度の内容を詳しく見ていきましょう。

主任技術者・監理技術者の兼任制度とは?

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場ごとに主任技術者または監理技術者を配置することを義務づけています。そして、工事の規模が大きい場合には、これらの技術者を「専任」(その現場だけに集中して配置)する必要がありました。

しかし、令和6年12月の法改正により「専任特例1号」という制度が新設され、一定の条件を満たせば、1人の技術者が複数の現場を兼任できるようになりました。

これまでの制度と何が変わったの?

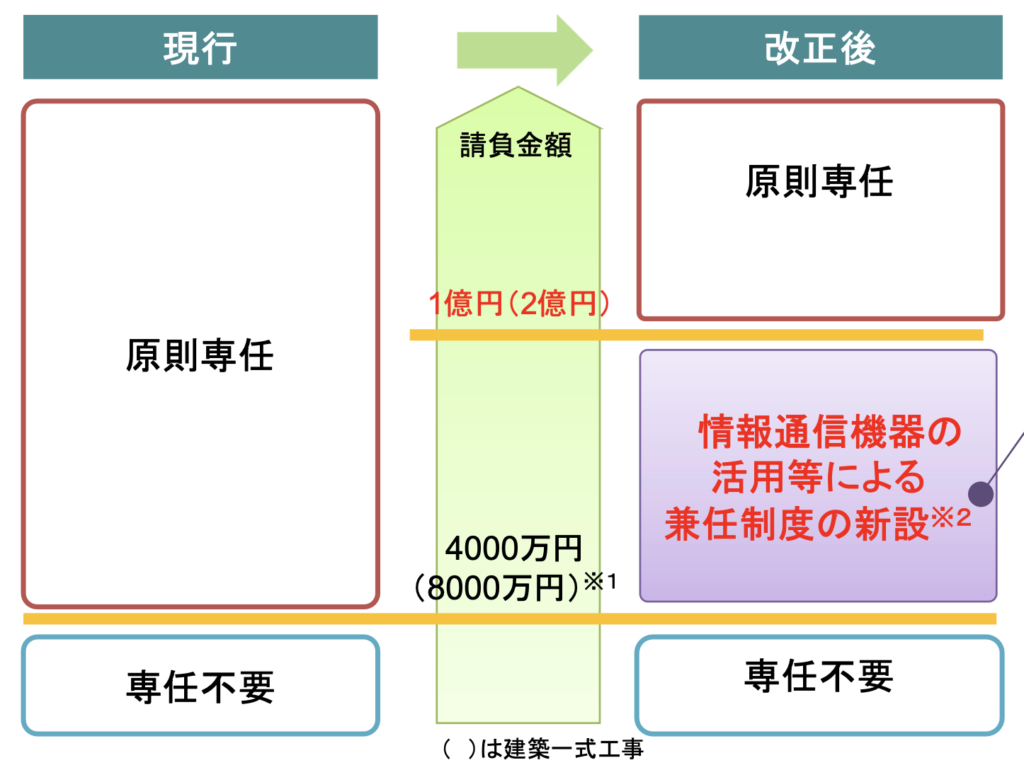

これまでは、請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の現場では、技術者の専任配置が必要でした。近い将来、この金額は物価高等の影響を考慮し、それぞれ引き上げられる予定です(令和7年2月1日施行予定)。

しかし、専任特例1号の新設により、請負金額が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であれば、情報通信機器を活用するなどの条件を満たすことで、一人の技術者が最大2つの現場を兼任できるようになりました。

/

工事現場の専任制度の基本を再確認しよう

新制度を正しく理解するために、まずは建設業法における「専任」の基本的な考え方を確認しておきましょう。

「専任」とは何か?

「専任」とは、その技術者がその工事現場に常駐し、その工事に専念することを意味します。つまり、他の現場との兼任や、営業所の業務との兼務は原則としてできません。これは1人1現場が原則であった為、事業者にとっては大きな負担で、複数の現場を同時に受け持つには、それだけの人材を抱えなくてはなりませんでした。

専任が必要となる工事の規模の引き上げ

R7年2月1日に専任技術者を配置する基準の金額が引き上げられることになりました。

| 金額要件 | 従来 | 改正後(R7.2.1~) |

|---|---|---|

| 建築・土木一式工事以外 | 4,000万円 | 4,500万円 |

| 建築・土木一式工事 | 8,000万円 | 9,000万円 |

💡 ポイント

- この金額未満の工事であれば専任は不要ですが、技術者の配置自体は必要です!

主任技術者・監理技術者が専任工事現場の兼任を可能にする8つの条件

それでは、「専任特例1号」により、どのような条件を満たせば技術者の兼任が可能になるのか、詳しく見ていきましょう。

①請負金額の上限

兼任したい工事の請負金額が、それぞれ1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)である必要があります。

②兼任できる現場数

一人の技術者が兼任できる工事現場は最大2カ所までです。これは「専任を要しない工事」と兼任する場合も同様です。

①の要件と合わせて考えると、最大2つの現場で1億円未満(建築一式工事であれば2億円未満)でなければならないということですね。

③工事現場間の距離

工事現場間の距離が、一日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ一方の現場で問題が発生した場合に、もう一方の現場との移動時間がおおむね2時間以内である必要があります。

例えば: 横須賀市内と横浜市内の現場であれば、通常は2時間以内で移動できるため兼任可能です。しかし、横須賀と東京都心部の現場では、交通状況によっては兼任が難しい場合があります。

④下請次数の制限

下請契約の次数が3次までに限定されます。つまり、元請→一次下請→二次下請→三次下請までは許容されますが、四次下請が発生する場合は兼任できません。

また、工事途中で下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例は活用できず、主任技術者または監理技術者を専任で配置しなければなりません。

例えば: 専門工事の多い大規模リフォーム工事では、下請の階層が深くなりがちなので注意が必要です。

⑤連絡員の配置

各工事現場に、主任技術者または監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を配置する必要があります。

土木一式工事または建築一式工事の場合は、連絡員は当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者でなければなりません。

例えば: 連絡員は専任や常駐の必要はなく、同一の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務することも可能です。また、1つの建設工事に複数の連絡員を配置することもできます。雇用形態についても、直接的・恒常的雇用関係は必要ありません。ただし、土木・建築一式工事では当該工事に関する実務経験を1年以上有する者でなければならないので注意が必要です。

⑥施工体制を確認する情報通信技術の措置

工事現場の施工体制を効率的に管理するために、主任技術者や監理技術者は情報通信技術を活用した確認方法を取り入れる必要があります。具体的には、現場作業員の入退場状況を遠隔から確認できるシステムの導入が求められています。

理想としては建設キャリアアップシステム(CCUS)や、CCUSと連携したシステムの利用が推奨されていますが、必須ではありません。スマートフォンアプリなど、作業員の出退勤や現場状況を遠隔で確認できる他のシステムも活用可能です。

⑦人員の配置を示す計画書の作成・保存

工事ごとに、技術者や連絡員の配置計画書を作成し、工事現場に備え置くとともに、営業所でも保存する必要があります。

例えば: 工事名、技術者名、連絡員名、下請契約の状況などを記載した計画書を作成します。国土交通省のホームページには参考様式が掲載されています。

国土交通省:人員の配置を示す計画書(参考様式)

⑧現場状況確認のための情報通信機器の設置

工事現場を効率的に管理するために、主任技術者や監理技術者が現場にいなくても状況を確認できる環境づくりが必要となっています。具体的には、映像と音声の送受信が可能な情報通信機器を設置し、通信を利用できる環境を確保することが求められています。

この要件を満たすために特別な高価な機器を用意する必要はなく、一般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB会議システムなどを活用することで対応できます。重要なのは、遠隔地にいる技術者と現場スタッフが必要な情報をリアルタイムでやり取りできる環境を整えることです。

ただし、山間部などの通信環境が整っていないエリアでは利用できない場合もありますので、事前に現場の通信状況を確認しておくことが大切です。通信環境の良くない場所では、代替手段を検討しておくと安心でしょう。

CCUSについてもっと知りたい方

専任特例1号を適用した場合の兼任標識の設置

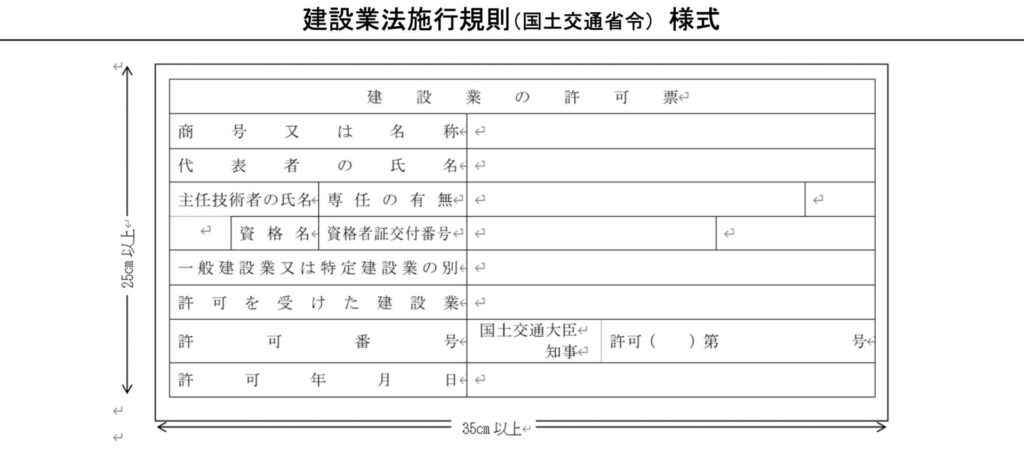

「専任特例1号」を適用している場合、「専任の有無」欄には以下のように記載します:

- 法第26条第3項本文の規定に該当する場合 → 「専任」と記載

- 同項第1号に該当する場合(情報通信技術を利用する場合) → 「非専任(情報通信技術利用)」と記載

- 同項第2号に該当する場合(監理技術者を補佐する者を配置する場合) → 「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」と記載

また、「資格者証交付番号」欄には、法第26条第3項の規定により専任の者でなければならない監理技術者、または同項第1号もしくは第2号に該当する監理技術者を置く場合に、その監理技術者が持つ資格者証の交付番号を記載します。

建設業法第二十六条の三

特定専門工事の元請負人及び下請負人(建設業者である下請負人に限る。以下この条において同じ。)は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならない主任技術者が、その行うべき次条第一項に規定する職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき次条第一項に規定する職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。

2 前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。以下この項において同じ。)が政令で定める金額未満となるものをいう。ただし、元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事であつて、当該元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第二十六条第二項に規定する金額以上となるものを除く。

3 第一項の合意は、書面により、当該特定専門工事(前項に規定する特定専門工事をいう。第七項において同じ。)の内容、当該元請負人が置く主任技術者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

4 第一項の元請負人及び下請負人は、前項の規定による書面による合意に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより第一項の合意をすることができる。この場合において、当該元請負人及び下請負人は、当該書面による合意をしたものとみなす。

5 第一項の元請負人は、同項の合意をしようとするときは、あらかじめ、注文者の書面による承諾を得なければならない。

6 注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

7 第一項の元請負人が置く主任技術者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

一 当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること。

二 当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。

8 第一項の元請負人が置く主任技術者については、第二十六条第三項の規定は、適用しない。

9 第一項の下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせてはならない。

出典:e-gov建設業法

営業所技術者等の専任工事現場の兼任について

次に、今回の法改正の2つ目、営業所の専任技術者が工事現場の技術者を兼務できる「営業所技術者等の専任工事現場の兼任」制度もを見ていきましょう。

営業所技術者等とは?

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに専任の技術者を置く必要があります。この「営業所専任技術者」および特定建設業の場合の「特定営業所技術者」(両者を合わせて「営業所専任技術者等」と呼びます)は、営業所における請負契約の締結・履行の業務を管理する役割を担っています。したがって、営業所技術者は、本来は営業所にて働くことが求められ、現場の技術者として働くことはできません。しかし、今回の法改正で条件を満たせば、特例的に現場での技術者を兼ねることができるようになりました。

兼任できる条件

営業所専任技術者等が専任工事現場の技術者を兼任できる条件は、基本的に「専任特例1号」と同じですが、以下の点が異なります:

- 契約関係: その営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること

- 兼任できる現場数: 1工事現場のみ

- 距離条件: 営業所から当該工事現場までの距離が一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、移動時間がおおむね2時間以内であること。

- 計画書記載内容: 営業所技術者等が所属する営業所の名称、および当該建設工事に係る契約を締結した営業所の名称も記載

また、営業所専任技術者等は、工事現場の主任技術者または監理技術者を兼務する場合には、当該請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある必要があります。

引き続き使える制度と注意点

上記の新設された方法により、営業所技術者は専任性のある工事現場を1つ受け持つことができることになりました。また、以下の以前からある方法により兼務することは引き続き可能です。

- 営業所に近接し、専任を要さない工事現場の主任技術者等の兼務は引き続き適用可能です。

- 営業所に近接していない、専任を要しない工事現場の主任技術者等の兼務は、専任を要する工事現場の兼任要件を全て満たす場合は可能ですが、これらの制度の併用はできません。

営業所専任技術者についてもっと知りたい方

主任技術者・監理技術者と営業所技術者の要件比較まとめ

主任技術者・監理技術者の兼任と営業所技術者等の兼任条件を比較した表です。両制度の類似点と相違点を明確にまとめました。

| 条件 | 主任技術者・監理技術者の兼任(専任特例1号) | 営業所技術者等の専任工事現場の兼任 |

|---|---|---|

| ①請負金額の上限 | 1億円未満(建築一式工事は2億円未満) | 1億円未満(建築一式工事は2億円未満) |

| ②兼任できる現場数 | 2工事現場以下 | 1工事現場のみ |

| ③距離条件 | 工事現場間の距離が1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内 | 営業所から工事現場までの距離が1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内 |

| ④下請次数 | 3次まで | 3次まで |

| ⑤連絡員の配置 | 必要(土木・建築一式工事は1年以上の実務経験者) | 必要(土木・建築一式工事は1年以上の実務経験者) |

| ⑥施工体制確認のICT措置 | 必要 | 必要 |

| ⑦人員配置計画書 | 必要 | 必要(営業所の名称や契約を締結した営業所名も記載) |

| ⑧情報通信機器の設置 | 必要 | 必要 |

| ⑨追加条件 | なし | 営業所で締結された契約の工事であること |

| 制度併用 | 専任特例2号との併用不可 | *建設業法26条第3項ただし書(現場技術者の兼任)との併用不可 |

重要ポイント

- 相違点は主に②③⑦⑨の項目です(表中で強調表示)

- 営業所技術者等の場合は兼任できる現場が1箇所のみに限定されます

- どちらの制度も、工事途中で条件を満たさなくなった場合は専任配置が必要です

*建設業法26条第3項ただし書(現場技術者の兼任)との併用不可とは

現在の建設業法では、監理技術者を補佐する連絡要員で特定の資格を持った人(監理技術者補佐)を工事現場ごとに専任で配置すれば、1人の監理技術者が最大2つの現場を兼任できる制度があります。これが「建設業法26条第3項ただし書」に規定されている内容で、いわゆる「専任特例2号」と呼ばれています。

しかし、営業所の専任技術者が工事現場の技術者を兼任する場合は、この「専任特例2号」の仕組みを使って、さらに別の現場も兼任することはできないのです。

簡単に言えば:「営業所の専任技術者は工事現場の技術者を1つだけ兼任できるが、それ以上は無理」ということです。他の制度を使っても複数現場の掛け持ちはできません。

新制度を活用した事業拡大のポイント

ここからは、新しい兼任制度を活用して事業を拡大するためのポイントを解説します。

兼任可能な工事の組み合わせを考える

地理的に近い現場、施工内容が似ている現場、工程が重ならない現場など、一人の技術者が効率良く管理できる組み合わせを検討しましょう。

例えば、横須賀市内に2つの現場がある場合、移動時間を最小限に抑えられるため兼任に適しています。また、一方が内装工事、もう一方が外構工事など、工事内容が異なる現場を組み合わせると、繁忙期が重なりにくく効率的です。

ただし、「専任特例1号」を活用した工事現場と「専任特例2号」(監理技術者を補佐する者を配置することで兼任可能とする制度)を活用した工事現場を、同一の監理技術者または主任技術者が兼務することはできないので注意が必要です。

ICT技術を積極的に活用する

情報通信技術は単なる規制対応ではなく、効率的な現場管理を実現するツールです。遠隔で現場の状況を確認できるシステムや、作業員の入退場管理システムなどを導入し、技術者の負担を軽減しましょう。

クラウド型の工事管理システムを導入すれば、どこからでも工事の進捗や安全管理状況を確認できるようになります。

連絡員の育成と活用

連絡員は単なる「伝言係」ではありません。主任技術者・監理技術者の「右腕」として現場を支える重要な役割です。若手社員を連絡員に起用し、OJTとして育成する方法も効果的です。

将来的に主任技術者になる可能性のある若手社員を連絡員に起用すれば、技術者としての経験を積むことができます。

まとめ

令和6年12月施行の建設業法改正により、技術者の兼任ルールが大きく変わりました。「専任特例1号」の新設で、一定条件下で技術者1人が最大2現場を兼任可能に。また、営業所専任技術者も1つの工事現場の技術者を兼務できるようになりました。

適用条件は、①請負金額が1億円未満(建築一式は2億円未満)、②現場間の移動が約2時間以内、③下請次数が3次まで、④連絡員の配置、⑤ICT技術の活用などが主な要件です。

令和7年2月からは専任基準金額も引き上げられ、さらに受注機会が広がります。この制度を活用し、限られた技術者で効率的に事業拡大を図りましょう。

中尾幸樹

横須賀・横浜の建設業の皆さん、こんにちは!

「建設業許可って複雑そう...」「どこに相談したらいいんだろう?」

そんな悩みをよく耳にします。でも大丈夫!地域密着型の私たちが、皆さんの事業の成長をトータルでサポートします!

私たちができること

- 建設業許可取得のお手伝い

- 各種許認可の申請サポート

- 経審やCCUS登録のご案内

- 外国人雇用に関するビザ申請

個人事業主の方も、一人親方の方も、安心してお任せください!私たちは、皆さんの「困った!」を「よかった!」に変えるお手伝いをさせていただきます。

気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。メールでも、お電話でも、まずはお話を聞かせていただければと思います。

皆さんの事業の発展を、地域密着の行政書士事務所として、全力でバックアップさせていただきます!

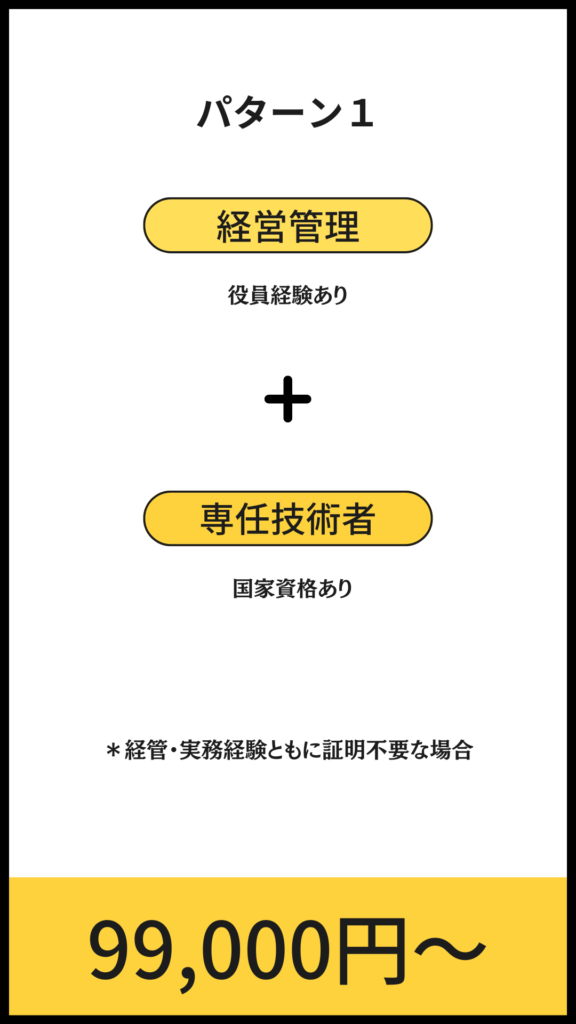

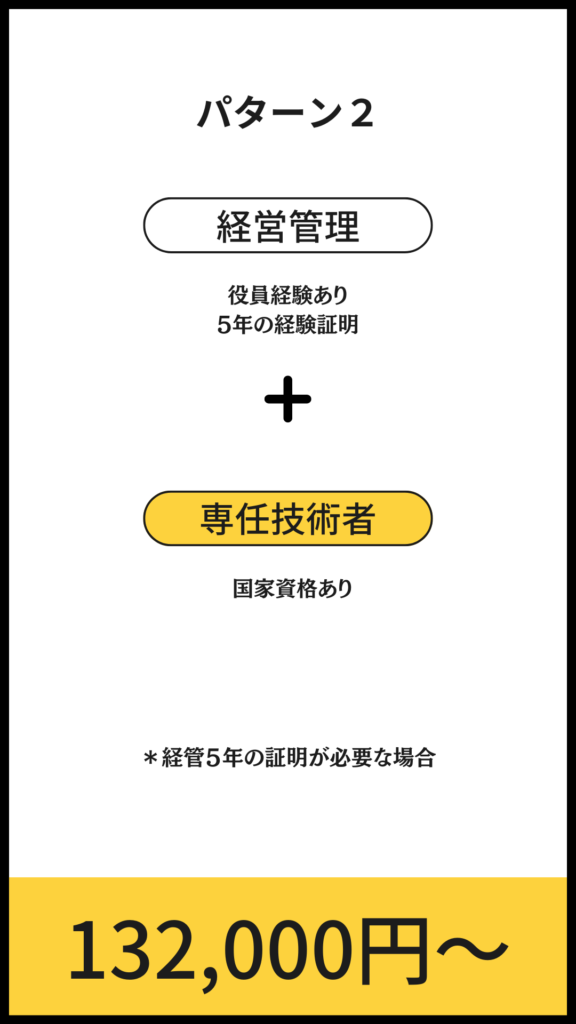

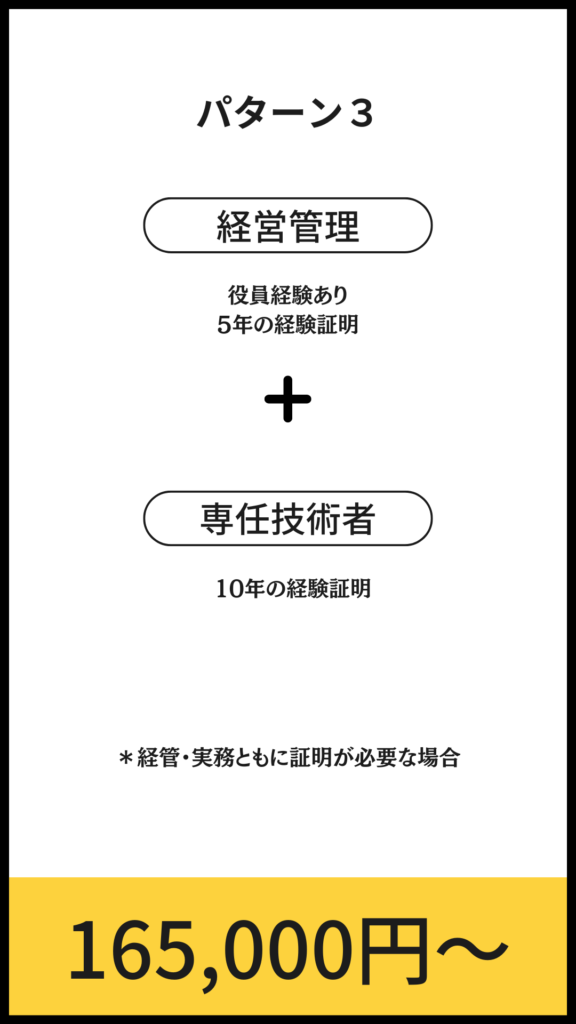

申請内容に応じた

報酬額の基準

申請内容の複雑さや必要書類の状況により、報酬額は異なります。

以下の3つの代表的なケースをご参考ください。

許可取得後もこんな

手続きが必要です

建設業許可って、一回取ればそれでおしまい…というわけにはいきません。

ご安心ください!

建設業専門の行政書士である私たちが、面倒な手続きを事業主様に代わってスムーズに進めます。

安全・確実な対応はもちろんのこと、できるだけ早く処理させていただきますので、本業に専念していただけます。

\ こんな時もお任せください /

私たちは建設業を営む事業者様の課題を解決します。

他士業とも柔軟に連携を取ることで、幅広くサポートをさせていただきます。

建設業許可要件のおすすめ記事

当サイト上の情報は、信頼性の高い情報源から取得したものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。情報の利用により生じる損害に対して、当社は一切の責任を負いません。