「印鑑の種類と使い方:知らないと恥ずかしい5つの違い」

印鑑は日本の文化に深く根付いた重要なツールですが、その種類と用途を正確に理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。契印、捨印、割印、訂正印、職印—これらの印鑑にはそれぞれ独自の役割があり、適切に使用することで、ビジネスや日常生活でのトラブルを防ぎ、信頼性の高いコミュニケーションを実現できます。本記事では、これら5つの印鑑の違いと意味、そして正しい使用方法について詳しく解説します。印鑑の知識を深め、文書作成や契約の場面で自信を持って対応できるようになりましょう。

- . 「印鑑の種類と使い方:知らないと恥ずかしい5つの違い」

- 1. 1. はじめに:印鑑の重要性と種類の概要

- 2. 2. 契印:契約書に使用される重要な印鑑

- 2.1. 重要なポイント:

- 2.2. 遺言作成時の契印について

- 2.3. 製本された契約書

- 3. 3. 捨印と割印:文書の信頼性を高める印鑑

- 3.1. 捨印:

- 3.2. 割印:

- 3.3. 捨印と割印の違い:

- 4. 4. 訂正印:ミスを正しく修正するための印鑑

- 4.1. 訂正印の特徴:

- 4.2. 正しい訂正印の使用方法:

- 4.3. 注意点:

- 5. 5. 止め印:文書の最終確認を示す印鑑

- 5.1. 止め印の主な特徴:

- 5.2. 止め印の重要性:

- 5.3. 止め印の使用方法:

- 5.4. 注意点:

- 6. 6. 職印:公的な立場を示す印鑑

- 6.1. 職印の主な特徴:

- 6.2. 職印の種類と使用例:

- 6.3. 職印の重要性:

- 6.4. 使用上の注意点:

- 7. 7. まとめ:各印鑑の適切な使用方法と注意点

1. はじめに:印鑑の重要性と種類の概要

印鑑は日本の文化に深く根付いた重要なツールです。契約書や公文書など、様々な場面で使用される印鑑ですが、その種類と目的によって使い分けが必要なことをご存知でしょうか?

本記事では、以下の6つの印鑑について詳しく解説します:

- 契印

- 捨印

- 割印

- 訂正印

- 職印

相続や遺言の現場でもこの印鑑の使い方はとても重要になってきます。これらの印鑑の違いと意味を理解することで、ビジネスや日常生活でのトラブルを防ぎ、円滑なコミュニケーションを図ることができます。それぞれの印鑑の特徴と適切な使用方法を学んでいきましょう。

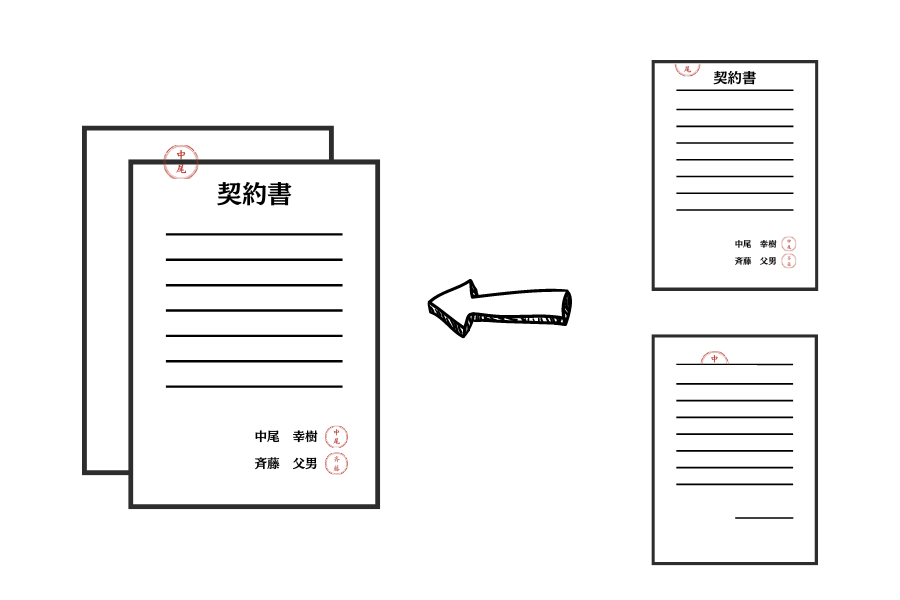

2. 契印:契約書に使用される重要な印鑑

契約書の契約当事者欄に本人が自筆で氏名を書き、その末尾に押します。

契印とは、契約書が2枚以上にわたる場合、両ページにまたがって押します。

契印(けいいん)は、契約書や重要な文書で使用される印鑑です。主に以下の特徴があります:

- 目的:契約の成立や合意を示す

- 使用場所:契約書の継ぎ目や署名欄の近く

- 形状:通常、楕円形や丸形で、氏名や会社名が刻印されている

契印を押すことで、文書の内容に同意したことを示します。契約書の各ページの継ぎ目に押印することで、ページの差し替えや抜き出しを防ぐ効果もあります。

重要なポイント:

- 契印は法的拘束力を持つため、慎重に使用する必要があります。

- 個人の場合は実印を、法人の場合は代表者印や社印を使用することが一般的です。

契印の適切な使用は、ビジネス上の信頼関係を築く上で非常に重要です。契約内容をよく確認してから押印するようにしましょう。

遺言作成時の契印について

自筆証書遺言が2枚(二葉)で契印が無くても、一通の遺言書と判断できるなら有効と裁判の判例が出ています。あくまでも、契印自体は自筆証書遺言の成立要件ではないので、一通の遺言書と判断できるなら特に問題ありませんが、こういった疑いが出ないようにするためにも、契印をしておくことをお勧めします。

自筆遺言証書は契印編綴を要するか

最高裁判所判例集 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=77641

自筆遺言書が二葉にわたり、その間に契印がなく、綴じ合わされていなくても、第二葉には第一葉において譲渡する旨示した物件が記載されていて、両者は紙質を同じくし、いずれも遺言書の押印と同一の印で封印されて遺言者の署名ある封筒に収められている場合には、一通の遺言書と明認できる。

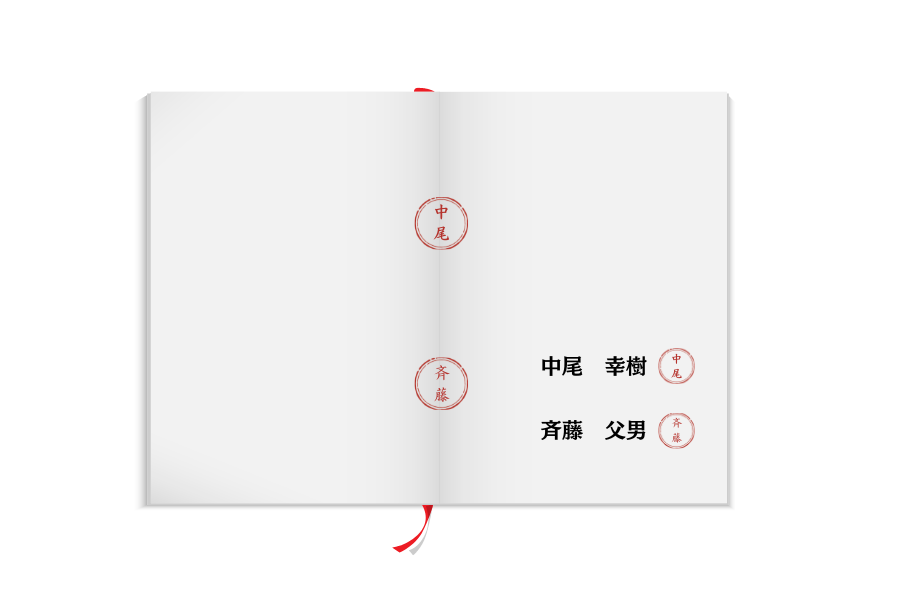

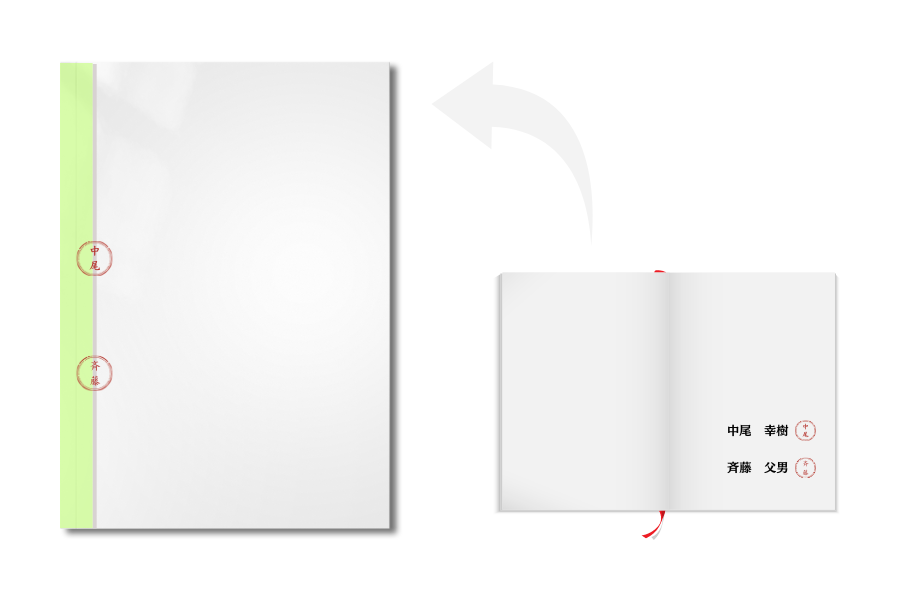

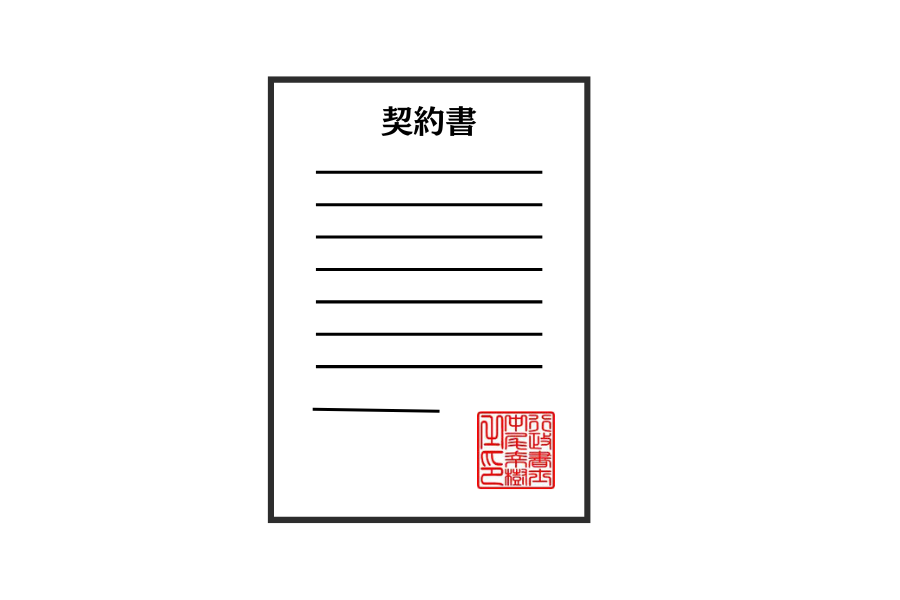

製本された契約書

製本された契約書、俗に「袋とじ」と呼ばれるものの取り扱いについて、重要なポイントをお伝えします。袋とじとは、各ページが帯状に糊付けされ、ページの差し替えが困難な状態に製本された契約書のことを指します。

この形式の契約書では、表紙もしくは裏表紙のいずれか一箇所に契印を押すことで十分とされています。その際、注意すべき点は契印の押し方です。製本テープと書類本体の両方にまたがるように押印することが重要です。

契印には、契約書の署名欄で使用したものと同一の印鑑を使用します。

袋とじ製本の利点は、文書の一体性と連続性が明確に保たれることです。仮に文書の抜き取りや差し替えを試みると、製本テープを剥がす必要が生じ、改ざんの痕跡が即座に露見してしまいます。

この特性ゆえに、製本テープにかかる形で一箇所に押印があれば十分であり、すべてのページに押印する煩雑さを省くことができるのです。この方法により、文書の信頼性を保ちつつ、効率的な契約手続きが可能となります。

ポイント:ホッチキスで複数ページにわたる契約書をとめた場合、契印を押す際に段差ができてしまい上手く捺印できない場合があります。複数のページにまたがり段差が出てしまうような場合には製本テープを使用しましょう。

3. 捨印と割印:文書の信頼性を高める印鑑

捨印(すていん)と割印(わりいん)は、文書の信頼性を高めるために使用される印鑑です。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

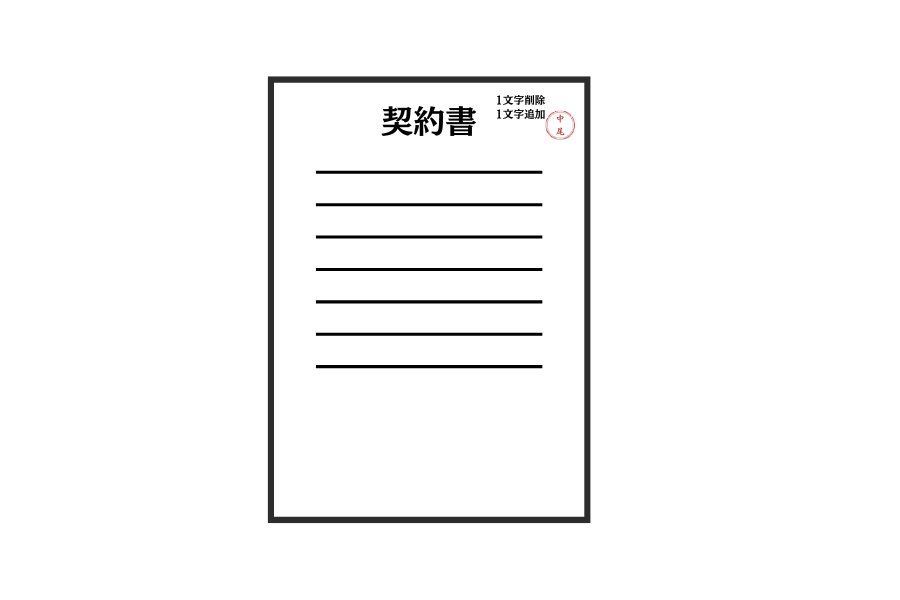

捨印:

- 目的:文書の余白に押し、後から文言を追加できないようにする

- 捨印とは、誤りがあっても相手方で訂正してもらえるように前もって訂正印を押しておくというものです。

- 使用場所:契約書や申請書の余白部分

- 特徴:小さめの印鑑を使用し、通常は認印が用いられる

余白に押す。相手側での訂正が必要な場合に有効

訂正があった場合には上記のように記入すること

割印:

- 目的:複数枚の書類を一体のものとして扱うことを示す

- 使用場所:書類の継ぎ目や添付書類との境目

- 特徴:印影が複数の紙にまたがるように押印する

捨印と割印の違い:

- 捨印は単一の書類に押印するのに対し、割印は複数の書類をつなぐ役割を果たします。

- 捨印は余白を埋めるために使用されますが、割印は書類の一体性を示すために使用されます。

これらの印鑑を適切に使用することで、文書の改ざんを防ぎ、その信頼性と法的有効性を高めることができます。

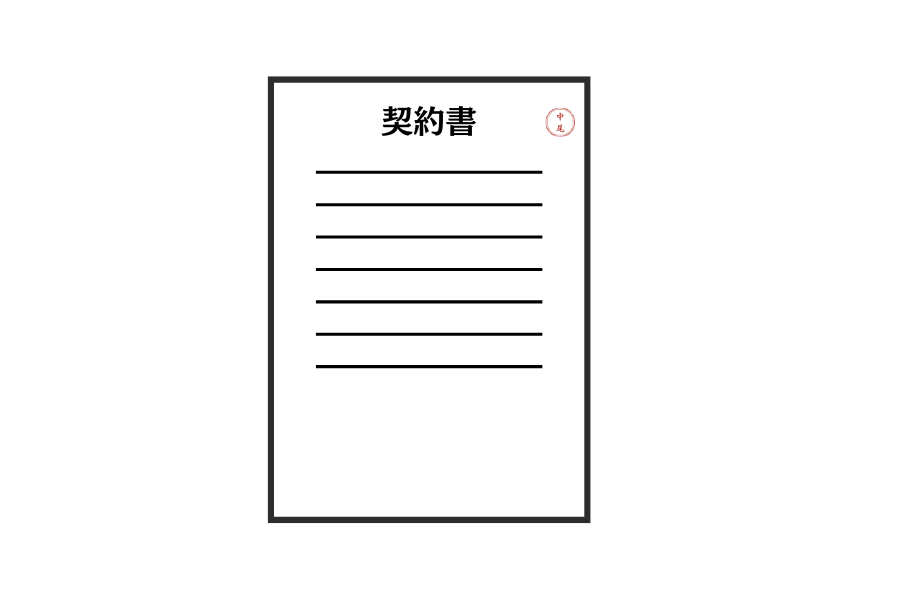

4. 訂正印:ミスを正しく修正するための印鑑

訂正印(ていせいいん)は、文書上の誤りを修正する際に使用される重要な印鑑です。以下にその特徴と使用方法を説明します:

訂正印の特徴:

- 目的:文書の訂正箇所を正式に認めること

- 使用場所:誤字・脱字の修正箇所、金額の訂正部分など

- 形状:通常、小さめの印鑑(認印サイズ)が使用される

正しい訂正印の使用方法:

- 誤った部分に二重線を引く

- 正しい内容を近くに記入する

- 訂正箇所の上または近くに訂正印を押す

注意点:

- 重要な書類(契約書など)の場合、訂正印は契印と同じものを使用することが望ましい

- 金額の訂正には特に注意が必要で、両当事者の確認が必要な場合がある

訂正印の適切な使用は、文書の信頼性を維持しつつ、必要な修正を行うための重要なツールです。ただし、できる限り訂正が必要ない正確な文書作成を心がけることが大切です。

5. 止め印:文書の最終確認を示す印鑑

止め印(とめいん)は、文書の作成や確認が完了したことを示すために使用される印鑑です。主に官公庁や企業で使用され、文書の信頼性と完全性を高める重要な役割を果たします。

止め印の主な特徴:

- 目的:文書の作成・確認の完了を示す

- 使用場所:文書の末尾や最終ページ

- 形状:通常、丸印や角印が使用される

止め印の重要性:

- 文書の完成を公式に示す

- 追加や変更がないことを保証する

- 文書の信頼性と正当性を高める

止め印の使用方法:

- 文書の作成や確認が完全に終了したことを確認する

- 文書の最終ページや末尾の適切な位置に押印する

- 必要に応じて、押印者の署名や日付を添える

注意点:

- 止め印を押した後は、原則として文書の内容を変更しないこと

- 組織によっては、止め印の使用に関する特定の規則や手順がある場合がある

- 電子文書の場合、電子署名やタイムスタンプが止め印の役割を果たすことがある

止め印の適切な使用は、文書管理の透明性と信頼性を高めるために重要です。特に公的機関や大企業では、止め印の使用が文書処理の重要なステップとなっていることが多いため、その意味と使用方法を正しく理解することが大切です。

6. 職印:公的な立場を示す印鑑

職印(しょくいん)は、公的な立場や職務を示すために使用される特別な印鑑です。その特徴と重要性について解説します。

職印の主な特徴:

- 目的:公的な立場や職務を証明する

- 使用者:公務員、教職員、医師、士業(弁護士、行政書士)など特定の職業に就く人

- 形状:職名や役職名が刻印されている

職印の種類と使用例:

- 公印:官公庁で使用される公的な印鑑(例:市長印、学校長印)

- 職務上の印:特定の職業で使用される印鑑(例:医師の署名印、行政書士の職印)

職印の重要性:

- 文書の公的な性質を保証する

- 職務上の権限や責任を示す

- 文書の信頼性と法的効力を高める

使用上の注意点:

- 職印は厳重に管理し、不正使用を防ぐ必要がある

- 使用には明確な規則や手続きが定められていることが多い

- 個人的な用途での使用は避けるべき

職印は、その持ち主の公的な立場を示す重要なツールです。適切に使用することで、文書の信頼性と法的な効力を確保することができます。

7. まとめ:各印鑑の適切な使用方法と注意点

本記事では、契印、捨印、割印、訂正印、職印、そして止め印という6つの重要な印鑑について解説しました。これらの印鑑は、それぞれ異なる目的と使用方法を持っています:

- 契印:契約書の有効性を示す重要な印鑑

- 捨印:文書の余白を埋め、不正な追記を防ぐ印鑑

- 割印:複数の書類を一体化する役割を果たす印鑑

- 訂正印:文書の修正を正式に認める印鑑

- 止め印:文書の作成・確認の完了を示す印鑑

- 職印:公的な立場や職務を証明する特別な印鑑

これらの印鑑の適切な使用は、ビジネスや日常生活における文書の信頼性と法的効力を高めるために不可欠です。各印鑑の特徴と使用場面を理解し、状況に応じて正しく使い分けることが重要です。

また、デジタル化が進む現代社会では、電子署名や電子印鑑の利用も増えていますが、従来の印鑑の重要性は依然として高いことを忘れてはいけません。適切な印鑑の使用は、取引の安全性を確保し、ビジネスにおける信頼関係を築く上で重要な役割を果たします。

印鑑の使用に際しては、常に慎重を期し、不明な点がある場合は専門家に相談することをおすすめします。正しい知識と適切な使用により、スムーズで信頼性の高いコミュニケーションを実現できるでしょう。また、相続や遺言の現場においても「印鑑登録証と実印」この組み合わせはたくさん出てきます。まだ実印の登録がお済みでない方は早めに最寄りの役所へ行き登録をしておくことをお勧めします。

\

いつでも

ご相談ください

/

わたしたちは、行政書士として【行政手続きの不安を安心に。安心をもっと身近に】を理念に活動しています。

お困りの際は一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。